新的一週,祝你開心!

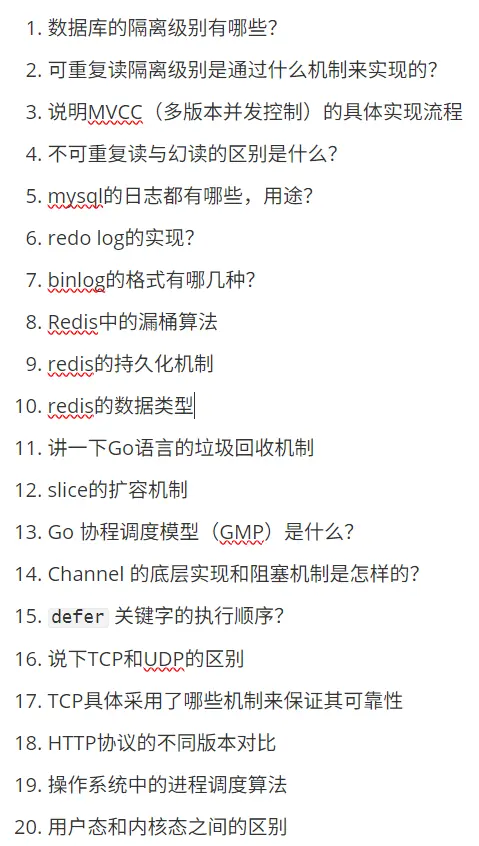

好久沒分享面經了,今天來個大的---字節的後端實習二面,簡直就是八股盛宴,問的太多太全面了。

面經詳解

1. 數據庫的隔離級別有哪些?

數據庫事務隔離級別主要分為四種,從低到高依次為:

-

讀未提交(Read Uncommitted)

- 允許事務讀取其他事務未提交的數據,可能導致髒讀、不可重複讀和幻讀。

-

讀已提交(Read Committed)

- 只能讀取其他事務已提交的數據,避免髒讀,但可能出現不可重複讀和幻讀。

- 是 Oracle 和 SQL Server 的默認級別。

-

可重複讀(Repeatable Read)

- 確保同一事務內多次讀取同一數據結果一致,避免髒讀和不可重複讀,但可能發生幻讀。

- 是 MySQL InnoDB 的默認級別。

-

串行化(Serializable)

- 最高隔離級別,強制事務串行執行,避免所有併發問題(髒讀、不可重複讀、幻讀),但性能開銷最大。

對比總結:

| 隔離級別 | 髒讀 | 不可重複讀 | 幻讀 | 性能影響 |

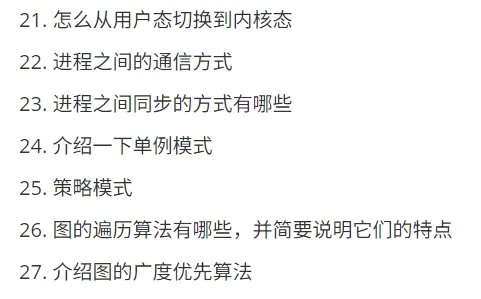

|---|---|---|---|---|

| 讀未提交 | 是 | 是 | 是 | 最低 |

| 讀已提交 | 否 | 是 | 是 | 中等 |

| 可重複讀 | 否 | 否 | 是 | 中高 |

| 串行化 | 否 | 否 | 否 | 最高 |

2. 可重複讀隔離級別是通過什麼機制來實現的?

可重複讀隔離級別通過 MVCC(多版本併發控制) 和 鎖機制 實現:

-

MVCC:

- Read View:事務啓動時創建數據快照,後續所有讀操作基於此快照,確保數據一致性。

- Undo Log:存儲數據的歷史版本。事務讀取數據時,通過版本鏈找到符合快照可見性的版本。

-

鎖機制:

- 行級鎖:更新數據時加鎖,防止其他事務修改當前行。

- 間隙鎖(Gap Lock):鎖定索引範圍內的間隙,防止其他事務插入新數據(解決幻讀)。

示例:事務 A 啓動後讀取賬户餘額為 1000 元,即使事務 B 修改餘額並提交,事務 A 再次讀取仍為 1000 元。

3. 説明 MVCC(多版本併發控制)的具體實現流程

MVCC 的核心是通過數據多版本實現讀寫併發控制,流程如下:

-

隱藏字段:

- 每行數據包含

DB_TRX_ID(最近修改的事務 ID)和DB_ROLL_PTR(指向 Undo Log 的回滾指針)。

- 每行數據包含

-

Read View 生成:

- 事務首次讀操作時創建 Read View,記錄當前活躍事務 ID 列表,用於判斷數據版本的可見性。

-

數據讀取流程:

-

根據數據行的DB_TRX_ID與 Read View 對比:

- 若

DB_TRX_ID小於 Read View 中最小活躍 ID,説明數據已提交,可見。 - 若

DB_TRX_ID在活躍事務 ID 列表內,説明數據未提交,不可見,需沿DB_ROLL_PTR在 Undo Log 中查找舊版本。

- 若

-

-

寫操作流程:

- 更新數據時,將舊數據拷貝到 Undo Log,新數據覆蓋原行並更新

DB_TRX_ID。

- 更新數據時,將舊數據拷貝到 Undo Log,新數據覆蓋原行並更新

-

版本清理:

- 後台線程定期清理無活躍事務引用的舊版本數據(Purge 機制)。

案例:事務 A(ID=101)更新數據時,事務 B(ID=102)通過 Read View 讀取 Undo Log 中的舊版本,避免髒讀。

4. 不可重複讀與幻讀的區別是什麼?

| 維度 | 不可重複讀 | 幻讀 |

|---|---|---|

| 定義 | 同一事務內多次讀取同一數據,結果不一致 | 同一事務內多次查詢同一條件,結果集行數不一致 |

| 原因 | 其他事務修改了該數據(UPDATE/DELETE) | 其他事務插入或刪除了符合條件的數據(INSERT/DELETE) |

| 數據範圍 | 單行數據 | 多行數據(結果集) |

| 解決隔離級別 | 可重複讀(通過 MVCC 固定快照) | 串行化(通過間隙鎖阻止插入) |

| 示例 | 事務 A 兩次讀取用户工資,值從 1000 變為 2000 | 事務 A 兩次查詢工資=1000 的用户,從 10 條變為 11 條 |

5. mysql的日誌都有哪些,用途?

| 日誌類型 | 用途 | 啓用建議 |

|---|---|---|

| 錯誤日誌(Error Log) | 記錄 MySQL 啓動、運行、關閉過程中的錯誤和警告,用於故障排查 | 必須啓用 |

| 慢查詢日誌(Slow Query Log) | 記錄執行時間超過閾值的 SQL,用於優化查詢性能 | 建議啓用 |

| 二進制日誌(Binlog) | 記錄所有數據修改操作(INSERT/UPDATE/DELETE),用於主從複製和數據恢復 | 主庫必須啓用 |

| 重做日誌(Redo Log) | InnoDB 特有,記錄事務的物理修改,用於崩潰恢復(保證持久性) | 自動啓用 |

| 回滾日誌(Undo Log) | 存儲數據修改前的版本,用於事務回滾和 MVCC | 自動啓用 |

| 中繼日誌(Relay Log) | 從庫存儲主庫同步的 Binlog,用於主從複製 | 從庫自動啓用 |

| 通用查詢日誌(General Log) | 記錄所有客户端請求(含 SQL 語句),用於審計 | 僅調試時臨時啓用 |

6. redo log的實現?

Redo Log 通過 Write-Ahead Logging(WAL) 機制實現事務持久性:

-

物理結構:

- 固定大小的循環文件(如

ib_logfile0,ib_logfile1),寫滿後覆蓋舊數據。 - Write Pos:當前寫入位置;Checkpoint:已刷盤的數據位置。

- 固定大小的循環文件(如

-

寫入流程:

- 事務修改數據前,先寫 Redo Log Buffer(內存)→ 提交時刷盤到 Redo Log 文件。

-

刷盤策略由

innodb_flush_log_at_trx_commit控制:

1(默認):每次提交同步刷盤(強一致)0或2:異步刷盤(可能丟失 1 秒數據)。

-

崩潰恢復:

- 重啓後根據 Redo Log 中的 LSN(日誌序列號)恢復未刷盤的數據。

優化點:順序 I/O 寫日誌(性能高於隨機寫數據頁)。

7. binlog的格式有哪幾種?

| 格式 | 原理 | 優缺點 |

|---|---|---|

| STATEMENT | 記錄原始 SQL 語句 | - 優點:日誌量小,性能高 - 缺點:非確定性函數(如 NOW())可能導致主從不一致 |

| ROW | 記錄每行數據的變更細節(如修改前後的值) | - 優點:數據一致性高 - 缺點:日誌量大(如全表更新) |

| MIXED | 自動選擇模式:確定性語句用 STATEMENT,非確定性語句(如 UUID())用 ROW |

平衡性能和安全性(推薦) |

8. Redis中的漏桶算法

漏桶算法通過固定速率處理請求,控制流量:

-

原理:

- 請求如水流入桶(容量固定),桶底以恆定速率漏水(處理請求)。桶滿則拒絕新請求。

-

Redis 實現:

- 數據結構:用

INCR統計請求數,EXPIRE重置桶計數。 -

關鍵參數:

capacity:桶容量(最大請求數)leak_rate:漏水速率(每秒處理數)。

- 數據結構:用

-

桶滿策略:

- 直接拒絕:返回錯誤(簡單但體驗差)。

- 排隊等待:請求入隊列,桶空閒時處理(需額外維護隊列)。

9. redis的持久化機制

Redis 提供兩種持久化方式:

-

RDB(快照):

- 原理:定時 fork 子進程生成內存數據快照(二進制文件

dump.rdb)。 - 優點:恢復速度快,文件緊湊適合備份。

- 缺點:可能丟失最後一次快照後的數據(默認間隔 5 分鐘)。

- 原理:定時 fork 子進程生成內存數據快照(二進制文件

-

AOF(追加文件):

- 原理:記錄每個寫操作命令(文本文件),重啓時重放命令恢復數據。

-

刷盤策略:

always:每次寫操作刷盤(安全但性能差)everysec:每秒刷盤(默認,最多丟 1 秒數據)。

-

混合持久化(Redis 4.0+):

- AOF 文件包含 RDB 頭 + 增量操作,兼顧恢復速度和數據安全。

10. redis的數據類型

| 數據類型 | 特性 | 應用場景 |

|---|---|---|

| String | 文本、數字或二進制數據 | 緩存、計數器(INCR) |

| Hash | 鍵值對集合(類似對象) | 存儲用户信息(如 user:1000 {name:"Alice"}) |

| List | 雙向鏈表,支持有序插入 | 消息隊列(LPUSH/RPOP) |

| Set | 無序唯一集合 | 標籤系統、共同好友(SINTER) |

| Sorted Set | 帶分數的有序集合 | 排行榜(ZADD+ZRANGE) |

| Stream | 消息流(支持消費者組) | 實時消息系統(類似 Kafka) |

| Geospatial | 地理位置座標 | 附近的人(GEORADIUS) |

| Bitmap/HyperLogLog | 位操作/基數統計 | 簽到(SETBIT)、UV 統計 |

11. 講一下Go語言的垃圾回收機制

Go語言的垃圾回收(GC)採用併發標記-清除算法,結合三色標記法和寫屏障技術,旨在減少停頓時間(STW)並支持高併發場景。其核心機制如下:

-

三色標記法:

- 白色對象:未被訪問的對象(待回收)。

- 灰色對象:已訪問但引用的對象未完全掃描。

- 黑色對象:已訪問且所有引用已掃描(存活對象)。

標記階段從根對象(全局變量、棧變量等)開始,遞歸遍歷可達對象並標記為灰色,逐步轉為黑色。

-

併發與並行執行:

- 併發標記:GC線程與用户程序併發運行,通過寫屏障(Write Barrier)記錄對象引用變化,防止漏標。

- 並行清除:標記完成後,清理白色對象的內存(與程序並行)。

-

觸發條件:

- 內存閾值:當堆內存達到上次GC後存活對象的2倍(默認

GOGC=100%),自動觸發。 - 手動觸發:調用

runtime.GC()。 - 系統內存壓力:操作系統要求釋放內存時。

- 內存閾值:當堆內存達到上次GC後存活對象的2倍(默認

-

分代收集優化:

- 對象分為新生代(頻繁回收)和老生代(較少回收),優先掃描新生代,減少全局遍歷開銷。

-

性能優化建議:

- 減少堆分配:複用對象(如

sync.Pool)。 - 避免小對象頻繁分配:使用數組替代切片或預分配內存。

- 減少堆分配:複用對象(如

GC對程序的影響:最大停頓時間通常控制在10ms以內,但高頻分配仍可能導致延遲升高。

12. slice的擴容機制

Go中slice的擴容通過append觸發,底層調用runtime.growslice函數,策略兼顧效率與內存利用率:

-

擴容時機:

- 當

len(slice) + 新增元素數 > cap(slice)時觸發擴容。

- 當

-

擴容策略(Go 1.18+):

- 容量 < 256:雙倍擴容(

newcap = oldcap * 2)。 - 容量 ≥ 256:按公式

newcap = oldcap + (oldcap + 3*256) / 4逐步增加(約1.25倍),避免過度浪費。 - 特殊處理:若擴容後仍不足,直接採用

所需容量。

- 容量 < 256:雙倍擴容(

-

內存對齊:

- 計算

newcap後,根據元素大小向上取整到內存頁大小(如int類型按8字節對齊)。

- 計算

-

數據遷移:

- 分配新內存空間,拷貝舊數據到新數組,原數組由GC回收。

示例:

s := []int{1, 2}

s = append(s, 3, 4) // 原cap=2,擴容後cap=4(2*2)優化建議:預分配容量(make([]int, 0, 100))以減少擴容開銷。

13. Go 協程調度模型(GMP)是什麼?

GMP是Go語言實現高併發的核心調度模型,包含三個組件:

- G(Goroutine):輕量級協程,初始棧2KB,由Go運行時管理。

- M(Machine):操作系統線程(內核線程),負責執行G的代碼。

- P(Processor):邏輯處理器,維護本地G隊列(

runq),數量默認為CPU核心數(可通過GOMAXPROCS調整)。

工作流程:

- G創建:

go func()將G加入當前P的本地隊列;若隊列滿,則轉移一半G到全局隊列。 -

M綁定P:M需綁定P才能執行G,從P的本地隊列獲取G;若本地隊列空,則:

- 從全局隊列獲取一批G。

- 從其他P的隊列竊取(Work Stealing) 一半G。

-

阻塞處理:

- 系統調用:M解綁P,P被其他M接管繼續執行G。

- 恢復後:M嘗試綁定空閒P執行原G,否則G加入全局隊列,M休眠。

優勢:

- 高併發:百萬級Goroutine可被少量M調度。

- 低延遲:協作式調度 + 搶佔機制(基於信號)減少長任務阻塞。

14. Channel 的底層實現和阻塞機制是怎樣的?

Channel的底層結構為hchan(源碼定義),核心機制如下:

type hchan struct {

buf unsafe.Pointer // 環形緩衝區

qcount uint // 當前緩衝區元素數

dataqsiz uint // 緩衝區大小

lock mutex // 互斥鎖

sendq waitq // 發送等待隊列(sudog鏈表)

recvq waitq // 接收等待隊列(sudog鏈表)

}-

阻塞條件:

- 發送阻塞:無緩衝Channel無接收者,或緩衝Channel緩衝區滿(

qcount == dataqsiz)。 - 接收阻塞:無緩衝Channel無發送者,或緩衝Channel緩衝區空(

qcount == 0)。

- 發送阻塞:無緩衝Channel無接收者,或緩衝Channel緩衝區滿(

-

阻塞處理:

- 阻塞的G被封裝為

sudog加入sendq或recvq隊列,M切出執行其他G。 - 當條件滿足時(如新數據到達),喚醒隊列中第一個等待的G(FIFO順序)。

- 阻塞的G被封裝為

-

直傳優化:

- 若發送時

recvq非空,數據直接拷貝給等待的接收者,避免經過緩衝區。

- 若發送時

示例:

ch := make(chan int, 2)

ch <- 1 // 寫入緩衝區

ch <- 2 // 緩衝區滿,再次寫入會阻塞15. defer 關鍵字的執行順序

defer延遲執行函數,規則如下:

-

執行順序:

-

多個

defer按後進先出(LIFO) 順序執行(類似棧)。defer fmt.Print("A") defer fmt.Print("B") // 先輸出"B",再輸出"A"

-

-

參數求值時機:

-

defer的參數在聲明時立即求值,而非執行時。i := 0 defer fmt.Print(i) // 輸出0(i的值在聲明時確定) i = 1

-

-

執行時機:

- 在函數返回前執行(包括

return賦值後、函數結束前),即使發生panic也會執行。

- 在函數返回前執行(包括

-

常見陷阱:

- 循環中的defer:若在循環內使用

defer,可能因延遲執行導致資源未及時釋放(如文件句柄)。建議改用匿名函數包裹。 - 返回值修改:若

defer修改命名的返回值,會影響最終結果。

- 循環中的defer:若在循環內使用

應用場景:資源釋放(文件關閉)、錯誤恢復(recover)等。

16. 説下TCP和UDP的區別

TCP與UDP是傳輸層協議的核心區別在於可靠性與連接機制:

| 特性 | TCP | UDP |

|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| 連接性 | 面向連接(三次握手) | 無連接 |

| 可靠性 | 可靠(確認重傳、有序) | 不可靠(可能丟包、亂序) |

| 數據格式 | 字節流(無邊界) | 數據報(有邊界) |

| 頭部開銷 | 較大(20-60字節) | 較小(8字節) |

| 速度 | 慢(擁塞控制、握手開銷) | 快(無控制開銷) |

| 應用場景 | 文件傳輸、HTTP、郵件 | 視頻流、DNS、實時遊戲 |

關鍵差異解釋:

- 有序性:TCP通過序列號保證數據順序;UDP不保證。

- 流量控制:TCP使用滑動窗口;UDP無控制機制。

- 適用性:TCP適合需高可靠性的場景;UDP適合低延遲容忍丟包的場景。

17. TCP具體採用了哪些機制來保證其可靠性

TCP通過以下6大機制確保數據傳輸可靠:

-

序列號與確認應答(ACK):

- 每個數據包分配唯一序列號,接收方返回ACK確認收到數據(累積確認)。

-

超時重傳:

- 發送方啓動定時器(RTO動態計算),未收到ACK則重傳數據。

-

流量控制(滑動窗口):

- 接收方通過

Window字段告知剩餘緩衝區大小,發送方據此調整發送速率(避免淹沒接收方)。

- 接收方通過

-

擁塞控制:

- 慢啓動:初始窗口小,每RTT翻倍。

- 擁塞避免:窗口達到閾值後線性增長。

- 快重傳/快恢復:收到3個重複ACK立即重傳,避免等待超時。

-

校驗和:

- 16位校驗和驗證數據完整性,錯誤則丟棄包並觸發重傳。

-

連接管理:

- 三次握手:建立可靠連接(同步序列號)。

- 四次揮手:確保雙方數據發送完成後再關閉連接。

總結:TCP通過上述機制實現無丟失、無重複、無錯誤、有序的數據傳輸。

18. HTTP協議的不同版本對比

| 版本 | 核心改進 | 主要特性 |

|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| HTTP/1.0 | 基礎版本 | 短連接(每次請求新建TCP)、無Host頭、無管道化 |

| HTTP/1.1 | 解決1.0性能瓶頸 | 持久連接(Keep-Alive)、Host頭(支持虛擬主機)、管道化(但隊頭阻塞未解決) |

| HTTP/2 | 性能優化 | 二進制分幀、頭部壓縮(HPACK)、多路複用(解決隊頭阻塞)、服務器推送 |

| HTTP/3 | 基於QUIC協議(UDP) | 0-RTT快速連接、傳輸層多路複用(徹底解決隊頭阻塞)、內置TLS 1.3加密 |

關鍵演進:

- HTTP/1.1 → HTTP/2:從文本到二進制協議,多路複用提升併發效率。

- HTTP/2 → HTTP/3:從TCP到QUIC(UDP),避免傳輸層隊頭阻塞,更適合高丟包網絡。

記憶口訣:

HTTP/1.1:持久連接省握手,Host區分虛擬節點。

HTTP/2:二部曲(二進制、頭部壓縮、亂序傳輸)。

19. 操作系統中的進程調度算法

操作系統的進程調度算法旨在高效分配CPU資源,核心算法包括:

-

先來先服務(FCFS):

- 按就緒隊列順序執行,非搶佔式。

- 缺點:長任務阻塞短任務("護航效應")。

-

短作業優先(SJF):

- 優先執行預估運行時間短的進程。

- 缺點:長任務可能飢餓。

-

輪轉法(Round Robin, RR):

- 每個進程分配固定時間片(如10ms),超時後放回隊列尾部。

- 優點:公平性強,適合分時系統。

-

優先級調度:

- 靜態/動態優先級(如高響應比優先:

優先級 = (等待時間 + 執行時間) / 執行時間)。 - 缺點:低優先級進程可能飢餓。

- 靜態/動態優先級(如高響應比優先:

-

多級反饋隊列(MLFQ):

- 多隊列(優先級遞減 + 時間片遞增),新進程加入最高優先級隊列。

- 優勢:平衡響應時間與吞吐量,結合RR與優先級優點。

評價指標:吞吐量、週轉時間、響應時間、CPU利用率。

20. 用户態和內核態之間的區別

用户態和內核態是CPU特權級的兩種模式,核心區別如下:

| 維度 | 用户態 | 內核態 |

|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|

| 特權級別 | Ring 3(低特權) | Ring 0(高特權) |

| 內存訪問 | 僅限用户空間(不可訪問內核內存) | 可訪問全部內存空間 |

| 指令權限 | 禁止執行特權指令(如I/O操作、中斷管理) | 可執行所有指令 |

| 穩定性 | 進程崩潰不影響系統 | 內核崩潰導致系統宕機 |

| 性能開銷 | 常規代碼執行 | 系統調用需上下文切換(約1μs~10μs開銷) |

切換方式:

- 用户態 → 內核態:通過系統調用(如

read())、中斷或異常觸發。 - 內核態 → 用户態:系統調用返回前恢復用户態上下文。

示例:

read(file_fd, buffer, size); // 系統調用,觸發切換至內核態意義:隔離用户程序與內核,防止惡意操作破壞系統穩定性。

21. 怎麼從用户態切換到內核態

用户態切換到內核態主要通過以下三種方式觸發,核心機制是CPU特權級的轉換(從Ring 3切換到Ring 0)和上下文保存:

-

系統調用(主動觸發)

- 原理:用户進程通過調用操作系統提供的接口(如

read()、write())主動請求內核服務。 - 步驟:

① 用户程序將系統調用號存入寄存器(如rax),參數存入rdi、rsi等寄存器。

② 執行syscall或int 80h指令,觸發軟中斷,CPU切換到內核態(Ring 0)。

③ 內核保存用户態上下文(RIP、RSP、RFLAGS等寄存器值)到內核棧,跳轉至中斷處理程序。

- 原理:用户進程通過調用操作系統提供的接口(如

-

異常(被動觸發)

- 原理:用户程序執行時發生不可預知的錯誤(如除零、缺頁異常),CPU自動切換至內核態處理。

-

示例:

- 缺頁異常:進程訪問未分配的內存頁,觸發內核分配物理頁並更新頁表。

- 處理流程:保存用户態上下文→執行異常處理程序→修復後返回用户態(若可恢復)。

-

中斷(被動觸發)

- 原理:外部設備(如磁盤、網卡)完成任務後發送中斷信號,強制CPU暫停當前指令並處理中斷。

-

流程:

- 設備中斷觸發,CPU保存用户態上下文,切換到內核態執行中斷處理程序(如磁盤I/O完成後的回調)。

- 中斷處理結束,通過

iret指令恢復用户態上下文。

切換的底層步驟:

- 從進程描述符中獲取內核棧指針(

ss0和esp0)。 - 將用户態寄存器狀態(CS、EIP、EFLAGS等)壓入內核棧。

- 加載中斷處理程序的入口地址到寄存器,執行內核代碼。

關鍵點:

- 系統調用是主動切換,異常和中斷是被動切換。

- 切換開銷:上下文保存與恢復耗時約1μs~10μs,頻繁切換影響性能。

22. 進程之間的通信方式

進程間通信(IPC)主要用於數據傳輸、資源共享或事件通知,分為以下五類:

| 方式 | 原理 | 適用場景 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| 管道(Pipe) | 單向數據流,基於內核緩衝區,匿名管道僅用於父子進程,命名管道(FIFO)支持無關進程。 | 命令行工具鏈(如ls \| grep) |

| 消息隊列 | 內核管理的消息鏈表,進程通過唯一標識符讀寫消息,支持異步通信。 | 解耦生產者與消費者(如日誌系統) |

| 共享內存 | 多個進程映射同一塊物理內存,直接讀寫數據,需配合同步機制(如信號量)。 | 高性能數據共享(如大型矩陣計算) |

| 信號量 | 計數器,控制多進程對共享資源的訪問(P/V操作),解決互斥與同步問題。 | 資源池管理(如數據庫連接池) |

| 套接字(Socket) | 跨網絡通信,支持TCP/UDP協議,適用於分佈式系統。 | 客户端-服務器模型(如Web請求) |

對比與選擇:

- 性能:共享內存 > 消息隊列 > 管道 > 套接字(本地通信)。

- 複雜度:套接字 > 共享內存 > 消息隊列 > 管道。

-

建議:

- 父子進程協作:匿名管道。

- 無關進程通信:命名管道或消息隊列。

- 高頻數據交換:共享內存+信號量。

23. 進程之間同步的方式有哪些

進程同步解決資源競爭與執行順序問題,核心機制如下:

-

信號量(Semaphore)

- 原理:整數計數器,通過

P()(等待)和V()(通知)操作控制資源訪問。 -

類型:

- 二進制信號量:值0/1,實現互斥鎖。

- 計數信號量:限制資源數量(如線程池)。

- 原理:整數計數器,通過

-

互斥鎖(Mutex)

- 原理:二值鎖,同一時間僅一個進程持有鎖,其他進程阻塞等待。

- 場景:保護臨界區(如共享文件寫入)。

-

條件變量(Condition Variable)

- 原理:與互斥鎖配合使用,當條件不滿足時阻塞進程,條件達成時喚醒(如

pthread_cond_wait)。 - 示例:生產者-消費者模型,緩衝區空時消費者等待。

- 原理:與互斥鎖配合使用,當條件不滿足時阻塞進程,條件達成時喚醒(如

-

讀寫鎖(Read-Write Lock)

- 原理:允許多個讀操作併發,寫操作獨佔資源。

- 場景:讀多寫少(如數據庫查詢)。

-

屏障(Barrier)

- 原理:多個進程到達屏障點後同時繼續執行,用於並行計算同步。

同步問題的本質:

- 互斥:確保資源不被同時訪問(如打印機使用)。

- 同步:協調進程執行順序(如A進程輸出後B進程才能處理)。

24. 介紹一下單例模式

單例模式確保一個類僅有一個實例,並提供全局訪問點,常用於資源管理(如配置、線程池)。

實現方式:

-

餓漢式:類加載時創建實例,線程安全但可能浪費內存。

public class Singleton { private static final Singleton instance = new Singleton(); private Singleton() {} public static Singleton getInstance() { return instance; } } -

懶漢式(雙重檢查鎖):首次調用時創建實例,避免資源浪費。

public class Singleton { private static volatile Singleton instance; private Singleton() {} public static Singleton getInstance() { if (instance == null) { synchronized (Singleton.class) { if (instance == null) instance = new Singleton(); } } return instance; } }

特點:

- 優點:避免重複創建,節省內存;統一訪問入口。

- 缺點:需處理多線程安全問題;可能隱藏代碼依賴關係。

應用場景:

- 數據庫連接池(避免多次初始化連接)。

- 日誌管理器(全局唯一寫入點)。

25. 策略模式

策略模式定義一組算法,封裝每個算法使其可互換,讓算法獨立於客户端變化。

核心組件:

- 策略接口(Strategy):聲明算法方法(如

execute())。 - 具體策略類(ConcreteStrategy):實現不同算法(如支付寶支付、微信支付)。

- 上下文類(Context):持有策略引用,調用策略方法。

示例:支付系統

interface PaymentStrategy { void pay(int amount); }

class AlipayStrategy implements PaymentStrategy {

public void pay(int amount) { /* 支付寶支付邏輯 */ }

}

class WeChatPayStrategy implements PaymentStrategy {

public void pay(int amount) { /* 微信支付邏輯 */ }

}

class ShoppingCart {

private PaymentStrategy strategy;

public void setStrategy(PaymentStrategy strategy) { this.strategy = strategy; }

public void checkout(int amount) { strategy.pay(amount); }

} 優勢:

- 靈活擴展:新增支付方式無需修改上下文。

- 解耦:算法與客户端分離,避免條件分支(如

if-else)。

適用場景:

- 支付方式、排序算法等需動態切換的場景。

- 算法需獨立測試或複用。

26. 圖的遍歷算法有哪些,並簡要説明它們的特點

圖的遍歷分為兩類,特點對比如下:

| 算法 | 數據結構 | 遍歷順序 | 特點 | 應用場景 |

|------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| 深度優先搜索(DFS) | 棧(遞歸) | 深度優先,一條路徑到底 | 可能陷入深分支,空間複雜度O(V)(頂點數) | 拓撲排序、連通性檢測 |

| 廣度優先搜索(BFS) | 隊列 | 層次優先,按距離擴展 | 可求最短路徑(無權圖),空間複雜度O(V) | 最短路徑、社交網絡關係 |

關鍵差異:

- 路徑探索:DFS適合探索所有可能路徑(如迷宮求解),BFS適合最短路徑(如社交關係鏈)。

- 複雜度:時間複雜度均為O(V+E)(V為頂點數,E為邊數),但BFS空間開銷可能更大(隊列存儲)。

27. 介紹圖的廣度優先算法

廣度優先搜索(BFS)按層次遍歷圖,核心是隊列管理和層級擴散,確保先訪問的節點其鄰接點優先訪問。

算法流程:

-

初始化:

- 將起始節點標記為已訪問,加入隊列。

-

迭代訪問:

- 隊首節點出隊,訪問其所有未訪問鄰接節點,標記併入隊。

- 重複直至隊列為空。

特點:

- 最短路徑:在無權圖中,BFS首次訪問到目標節點的路徑一定是最短路徑。

- 層級性:隊列中節點按距離起始點的層級排序。

應用場景:

- 網絡爬蟲(按鏈接深度抓取)。

- 社交網絡好友推薦(N度關係)。

性能優化:稀疏圖使用鄰接表存儲,避免鄰接矩陣的O(V²)遍歷開銷。

歡迎關注 ❤

我們搞了一個免費的面試真題共享羣,互通有無,一起刷題進步。

沒準能讓你能刷到自己意向公司的最新面試題呢。

感興趣的朋友們可以加我微信:wangzhongyang1993,備註:面試羣。