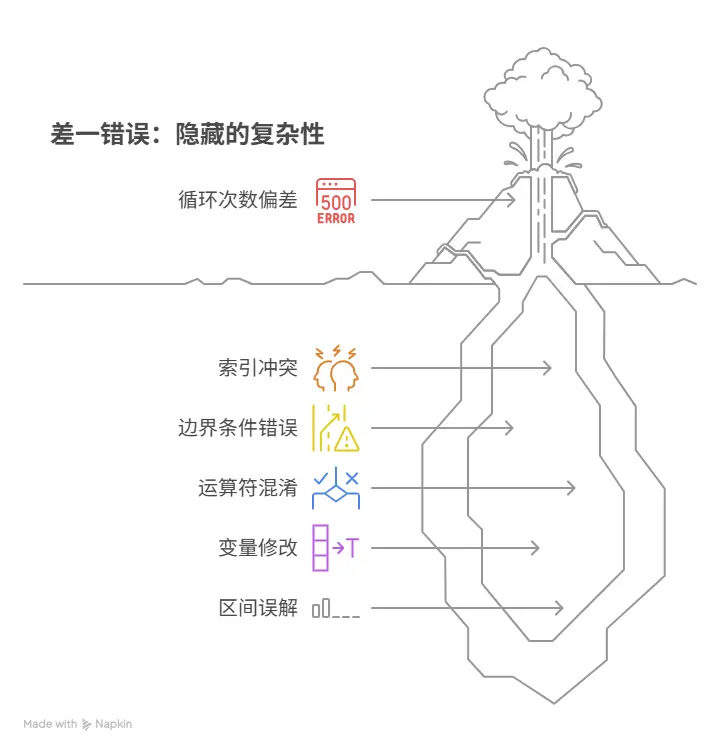

程序循環次數之所以常常會多一次或少一次,這一經典的“差一錯誤”現象,其根源,並非源於計算機的隨機性,而是來自於人類的直覺計數習慣與計算機嚴格的、基於零的索引邏輯之間的根本性衝突。一個看似簡單的循環,其精確執行,依賴於對多個關鍵點的無誤設定。導致循環次數偏差的五大核心原因包括:“從零開始”的計算機計數習慣與人類“從一開始”的直覺衝突、循環“邊界條件”的判斷錯誤、大於與大於等於等“比較運算符”的混淆、循環變量在循環體內部的意外修改、以及對特定函數或接口“半開半閉”區間約定的誤解。

其中,循環“邊界條件”的判斷錯誤,是最直接、最頻繁的肇事原因。例如,當我們需要遍歷一個包含10個元素的數組時(索引為0到9),for (i = 0; i <= 10; i++) 這樣的條件,就會因為在i等於10時,依然滿足“小於等於10”的判斷,而多執行一次,試圖訪問一個不存在的、索引為10的元素,從而導致數組越界,引發程序崩潰。

一、差一的“幽靈”:編程中最經典的“小”錯誤

在軟件開發的世界裏,“差一錯誤”是一個如同“幽靈”般的存在。它無處不在,極其常見,是每一個程序員,從初學者到資深專家,都必然會遇到、併為之“掉頭髮”的經典問題。它指的是,程序,特別是循環結構,其執行的次數,比預期的,恰好“多一次”或“少一次”。

- 一個“小”錯誤的“大”後果

這個看似微不足道的“差一”,其可能引發的後果,卻絕不微小,甚至可能是災難性的:

程序崩潰:最常見的情況,就是“數組索引越界”。試圖訪問一個不存在的數組元素,在大多數現代編程語言中,都會直接導致程序拋出致命異常而崩潰。

數據損壞:在一個本應處理100條記錄的循環中,如果因為“差一錯誤”,而只處理了99條,那麼,最後一條數據,就會被靜默地遺漏掉。這種“無聲”的數據損壞,遠比一個明確的程序崩潰,更難被發現,也更具破壞力。

安全漏洞:在C/C++等更底層的語言中,一個循環的越界寫操作,可能會覆蓋掉相鄰內存區域的關鍵數據,從而引發不可預測的行為,甚至構成可被利用的“緩衝區溢出”安全漏洞。

- 問題的根源:人類直覺與計算機邏輯的“鴻溝”

為何這個錯誤如此普遍,以至於成為了一個“文化現象”?其根本原因,在於人類的“直覺思維”,與計算機的“形式邏輯”,在“計數”這件事上,存在着一個難以逾越的“鴻溝”。我們習慣於從“1”開始計數,而計算機世界的大部分,都構建於“從0開始”的基礎之上。

在程序員圈子裏,流傳着一個著名的笑話:“計算機科學中只有兩件難事:緩存失效和命名。……以及差一錯誤。” 這句話,以一種幽默的方式,道出了這個“小”錯誤,給無數開發者帶來的巨大困擾。

二、根本原因一:從“零”開始的“世界觀”

要理解並避免差一錯誤,我們必須首先,強行地,將自己的思維,切換到計算機的“從零開始”的世界觀。

- 零基索引

在幾乎所有主流的現代編程語言(C, C++, Java, C#, Python, JavaScript等)中,數組、列表等序列化數據結構的“索引”,都是從“0”開始的。

這意味着,一個長度為 N 的數組,其有效的索引範圍是 0 到 N-1。

數組的第一個元素,其索引是0。

數組的最後一個元素,其索引是N-1。

- 人類的“一基”直覺

與此相對,人類在日常生活中,幾乎所有的計數,都是從“1”開始的。我們説“第一名”、“第一章”、“第一頁”。這種根深蒂固的“一基”直覺,在開發者面對“零基”的計算機世界時,就成了一個天然的、持續的“認知陷阱”。

- 經典的、不會出錯的循環範式

正是為了應對這種“認知鴻溝”,在長期的編程實踐中,業界形成了一種標準的、約定俗成的、能夠最大程度上避免差一錯誤的“經典循環範式”。

對於一個長度為 N 的數組 myArray,遍歷它的最標準、最安全的寫法是:

Java

for (int i = 0; i < N; i++) {

// 使用 myArray[i] 來訪問元素}

我們來對這個範式,進行一次“法醫級”的解剖:

int i = 0:初始化。明確地,將我們的“計數器”i,設置為數組的第一個有效索引0。

i < N:邊界條件。這是最關鍵、也最精妙的部分。它清晰地定義了,循環繼續的條件是“i 小於 N”。這意味着,當 i 的值,從0增長到N-1時,這個條件都將成立。而當 i 最終等於N時,N < N 這個條件,將首次變為“不成立”,循環便會精確地終止。這確保了我們永遠不會去嘗試訪問那個不存在的、索引為N的元素。

i++:增量。在每一次循環結束後,將計數器加一。

這個“從0開始,到小於N結束”的循環結構,能夠精確地、不多不少地,迭代N次,其覆蓋的索引範圍,恰好是0, 1, 2, ..., N-1。

三、根本原因二:邊界條件的“一念之差”

儘管我們有“經典範式”作為指引,但大量的差一錯誤,依然發生在開發者,試圖對這個範式的“邊界條件”,進行“微小的改動”之時。“小於”與“小於等於”之間,雖然只差一個“等號”,但在循環的世界裏,這卻是“正確”與“崩潰”之間的天壤之別。

- 場景一:“小於”錯用為“小於等於” 這是導致“多一次”循環的、最常見的錯誤。

錯誤代碼:Javaint[] numbers = new int[10]; // 長度為10,有效索引為0到9 for (int i = 0; i <= 10; i++) { // 錯誤! numbers[i] = i; // 當i=10時,程序將崩潰 }

執行過程分析:

當i從0到9時,循環正常執行。

當i等於9的循環結束後,i++使其變為10。

此時,進行邊界檢查:10 <= 10,條件為真。

循環,因此,多執行了一次。

在循環體內,程序試圖去訪問numbers[10]。由於數組的最大索引是9,這個訪問,必然導致“數組索引越界”的異常,程序崩潰。

- 場景二:起點與終點的“不匹配” 有時,開發者,會習慣性地,從“1”開始循環,但卻忘記了,相應地,調整“邊界條件”。

錯誤代碼:Java// 目標:打印10次“你好” for (int i = 1; i < 10; i++) { // 錯誤! System.out.println("你好"); }

執行過程分析:

i的值,會依次取1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9。

當i等於9的循環結束後,i++使其變為10。

此時,進行邊界檢查:10 < 10,條件為假。

循環終止。

後果:這個循環,總共只執行了9次,比預期的“10次”,少了一次。正確的寫法,應該是i <= 10。

四、更隱蔽的“元兇”

除了上述兩種最基本的原因,還存在一些更隱蔽的、導致差一錯誤的“元兇”。

循環變量的“意外”修改:在循環體的內部,因為疏忽或邏輯錯誤,不小心地,對循環變量自身,進行了二次的修改。JavaScriptfor (let i = 0; i < 10; i++) { console.log(i); if (i % 2 == 0) { i++; // 錯誤!在循環體內意外修改了循環變量 } } 上述循環,其輸出將是0, 2, 4, 6, 8,因為每當i為偶數時,它除了在循環頭被i++加一之外,還在循環體內,被額外地加了一次。

函數接口的“區間”約定:在調用一些用於處理“區間”或“範圍”的函數或接口時,如果未能清晰地,理解其參數的“包含性”,也極易導致差一錯誤。編程語言中的區間,通常是“左閉右開”的。

例如,在許多語言中,substring(startIndex, endIndex) 這個函數,是用於提取子字符串的。它包含startIndex處的字符,但不包含endIndex處的字符。如果一個開發者,誤以為它是一個“全閉”的區間,那麼,在進行計算時,就必然會出現差一的錯誤。

五、如何“預防”與“定位”

要系統性地,與“差一錯誤”這個“幽靈”作鬥爭,我們需要一套“預防為主,定位為輔”的組合策略。

- 預防策略:建立“免疫系統”

堅持使用“標準循環範式”:對於最常見的、遍歷數組或列表的場景,強制性地、不假思索地,使用 for (i = 0; i < N; i++) 這一經典範式。對於更現代的語言,則優先使用“for-each”或“迭代器”等更高階的、無需手動管理索引的循環方式,這能從根本上,消除差一錯誤的可能性。

制定並遵守團隊編碼規範:團隊應就“循環的推薦寫法”,達成共識,並將其,寫入團隊的《編碼規範》文檔中。這份規範,可以被沉澱在像 Worktile 或 PingCode 的知識庫中,作為所有成員都可隨時查閲的“標準操作流程”。

實施嚴格的“代碼審查”:一個旁觀者的、清醒的頭腦,往往能輕易地,發現當局者因為思維定勢而忽略的“小於”與“小於等於”的微小差異。代碼審查,是捕獲這類低級邏輯錯誤的、成本效益極高的實踐。

單元測試是“顯微鏡”:這是預防差一錯誤,最強大的、也最可靠的“技術手段”。我們必須為我們的邏輯,編寫專門的“邊界測試用例”。

例如:對於一個本應處理10個元素的函數,我們必須編寫一個單元測試,來精確地斷言“其最終處理的結果集合的大小,必須,且只能,等於10”。

在像 PingCode 這樣的研發管理平台中,其測試管理模塊,允許我們將這些關鍵的“單元測試”用例,與相關的“需求”進行鏈接,從而確保,這些對邊界的“守護”,不會在任何一次發佈中,被遺漏。

- 定位策略:當錯誤發生時

“橡皮鴨”調試法:這是一個簡單但極其有效的心理學技巧。當你找不到錯誤時,嘗試向一個同事(或者,如果沒人,就向桌上的一個橡皮鴨),逐行地、口頭地,解釋你這段循環代碼的“運行邏輯”。“首先,i等於0,0小於10,條件成立,執行循環體……”。在這個“費曼學習法”式的、強迫自己輸出的過程中,你常常會自己,突然地,發現那個隱藏的邏輯漏洞。

使用“調試器”:利用你所使用的集成開發環境提供的“調試器”,在循環的第一行,設置一個“斷點”。然後,單步執行,並在一張紙上,或在調試器的“變量監視”窗口中,仔細地,觀察循環變量i,在每一次循環開始和結束時,其值的精確變化。

常見問答 (FAQ)

Q1: 為什麼計算機要設計成“從0開始”計數,這不是很反直覺嗎?

A1: 這主要是出於數學和內存地址計算的便利性。在底層,數組的索引,代表的是元素地址,相對於數組“起始地址”的“偏移量”。第一個元素的地址,就是“起始地址 + 0”,因此,將其索引,定義為0,是最自然、最高效的。

Q2: “差一錯誤”只會出現在循環中嗎?

A2: 不是。雖然循環,是其最常見的“案發現場”,但任何涉及到“計數”、“索引”或“範圍”計算的地方,都有可能出現差一錯誤。例如,在手動進行分頁查詢的“偏移量”計算時、在進行數組“切片”操作時等。

Q3: 在代碼審查中,如何快速地發現潛在的“差一錯誤”?

A3: 高度關注所有包含 >、>=、<、<= 這些“比較運算符”的代碼行。在看到這些符號時,下意識地,在腦中,代入“臨界值”和“臨界值的加一/減一”這三個數,進行一次快速的“思想實驗”,是發現邊界問題的最快方式。

Q4: 現代編程語言的哪些特性,可以幫助我們減少這類錯誤?

A4: “For-each”循環(在Java, C#中),“for...of”循環(在JavaScript中),以及基於“迭代器”和“流”的函數式編程接口(如 map, filter, forEach),都是極佳的“避錯”工具。因為,它們將“索引管理”的複雜性,完全地,封裝在了語言的內部,讓開發者,無需再手動地,