前言

解決問題思維方式

假設我們有一整套螺絲刀,要進行筆記本清灰操作,我們主要的思維邏輯如下:

- 若要清灰,必須先取出風扇

- 若要取出風扇,必須先把從外殼到風扇的螺絲全部拆下

那麼清灰問題就變成了拆一堆不同規格的螺絲,當我們看到不同規格的螺絲,就會比較螺絲口大小、形狀和螺絲刀規格,從而選取對應的螺絲刀。

可以看出,當我們遇到一個複雜問題,下意識的思維方式就是將一個複雜問題,轉移成我們熟知的一些子問題

問題模型的遍歷

選擇對應螺絲刀的過程,也有不同的選擇方式:

- 較笨的方式:每遇到一個螺絲,遍歷每個螺絲刀,選擇合適的螺絲刀

- 更好的方式:將螺絲刀分類(一字頭,十字頭),遇到對應的螺絲口(如十字頭),遍歷對應的(十字頭)螺絲刀,選擇合適的螺絲刀

- 熟練工的選擇方式:熟練工甚至記住了每個螺絲口對應的螺絲刀,看到螺絲口就能立馬反應出應該使用哪個螺絲刀

可以看出,當我們遇到一個問題時,會遍歷腦中的工具箱去尋找合適的解決工具,先將工具分類,遇到對應的問題時,可以根據問題特徵快速找到對應分類,從而搜索對應的工具。

當熟練度更高時,我們能更細化的瞭解每個工具的特徵,遇到對應的細節,能更快反應去用哪種工具解決問題。

小結

為了解決一個複雜問題,我們的總體思路如下(和在網絡上與人對線思路一致):

- 將問題簡化成我們所熟知的多個子問題(將對方智商拉到和自己一個水平)

- 用現有的工具去匹配這些子問題,並加以解決(利用自己豐富的經驗打敗對方)

瞭解到這個過程後,為了具備解決更多問題的能力,我們所要豐富的知識主要有兩方面:

- 熟悉更多的問題模型(雙指針、樹、圖....)

- 掌握更多解決問題的工具(二分查找、深度/廣度優先遍歷、滑動窗口、dp...)

排序

學排序首先都是從冒泡排序開始,冒泡排序的寫法自不必説,眾所周知,冒泡的複雜度是O(n^2),若細分這n*n的複雜度,可以發現每次獲取最大值需要比較n次,並且一共需要進行n次這樣的最大值比較。

我們知道一個合格的排序算法,複雜度應該是O(nlogn),那麼這logn的優化,應該可能來源於兩方面:

- 獲取最大值的比較時,只需要比較

logn次 - 一共只需要進行

logn次這樣的獲取最大值的比較

因為我們已經知道這些排序算法複雜度是O(nlogn),這也就意味着兩種優化不可能同時進行,否則排序算法的複雜度是O((logn)^2)了。

現在,我們將排序算法的優化問題,轉換成兩個稍微簡單點的問題了:

- 如何在

logn的複雜度下,獲取數組的最大值 - 如果只進行

logn次獲取最大值的比較

接下來,需要尋找或者學習某樣工具,來讓我們知道解決方案

二分查找

見文檔二分查找及各類變種題模板

通過二分查找這個工具的學習,我們知道了存在logn的複雜度下,獲取有向數組某個值的方法,那麼如何得到有向數組呢?我們很容易想到插入排序。

插入排序會始終維護一個有向數組,那麼將這個有向數組,結合二分查找,便能得到一個O(nlogn)複雜度的算法。

樹結構的應用

分治法

分治法在日常生活和工作中經常會用到,公司高管不會和基層員工直接對接,我們平時面對複雜業務需求時,也習慣將一個複雜需求分解成多個更為簡單的子需求。

分治的效果是,公司的CEO只用聽幾個高管的彙報,項目管理只需要監督幾個主要需求的進度,更多細節由下一層的管理者/需求進行同樣的管理操作,作為一個完成最小任務的員工,我們明顯能感覺到,相較於一個大的複雜業務,逐個解決最小任務明顯心智負擔更小,事實上這麼拆分任務,確實也常常能在更短工期內將任務解決。

排序中分治法最典型的應用是歸併排序,其代碼很簡單:

function mergeSort(ar) {

const combine = (arr, l, half, r) => {

const lArr = arr.slice(l, half + 1).concat(Infinity); // 哨兵

const rArr = arr.slice(half + 1, r + 1).concat(Infinity);

for (let i = l, lp = 0, rp = 0; i <= r; i++) {

arr[i] = lArr[lp] <= rArr[rp] ? lArr[lp++] : rArr[rp++];

}

};

const splitCombine = (arr, l, r) => {

if (l >= r) return;

const half = Math.floor((l + r) / 2);

splitCombine(arr, l, half);

splitCombine(arr, half + 1, r);

combine(arr, l, half, r);

};

splitCombine(ar, 0, ar.length - 1);

return ar;

}歸併排序代碼邏輯暫時不做贅述,網上相關內容很多,這裏需要明確一個問題:分治降低了問題的複雜度,具體是降低了哪個方面的複雜度?

先從分析歸併排序複雜度入手,可以發現:

- 每一次合併,複雜度仍是

O(n) - 二分法進行數組拆分,總合並次數為

O(logn)

之前提到,排序的優化可以從兩方面入手(每次比較大複雜度,比較次數),和結合了二分查找的插入排序不同,歸併排序的優化體現在比較次數上。

結合了二分查找的插入排序能優化每次比較大複雜度,這個很好理解,但為什麼分治法能減少比較次數?

這個主要體現在兩方面:

-

子問題規模的減小

- 問題的複雜度往往是隨着規模增大,而呈現指數型的增長,以解決複雜問題為例:一個複雜中假設有

n個全局變量,我們調整某個全局變量的值時,往往需要考慮到這n個全局變量,但如果理清了業務邏輯,將複雜任務拆分成多個子任務,調整一個全局變量後,只需要考慮這個變量對於其父節點的影響,需要考慮的變量數量就變成了logn

- 問題的複雜度往往是隨着規模增大,而呈現指數型的增長,以解決複雜問題為例:一個複雜中假設有

-

避免重複計算

- 回到歸併排序,歸併排序的

combine操作需要將兩個有序的子數組合併成一個更大的有序數組,注意這裏子數組也是有序的,這一次合併時,無需再重新對子數組進行排序,這就相當於遞進式的完成任務,上一次的工作能為這一次的工作節省時間,而冒泡排序中,上一次最大值的比較對下一次比較基本沒有太大幫助,每次比較都需要重複計算一部分內容

- 回到歸併排序,歸併排序的

回頭看我們在工作中,將一個複雜任務拆分成多個子模塊,子模塊再進一步進行拆分,其實最後在完成項目時,代碼量並不會減少,但每一項子任務的複雜度都降低了,複雜度降低同時也意味着維護成本低降低,每次定位問題就像是在二叉搜索樹中查找某個值一樣,相較於屎山,複雜度直接從O(n)降低到O(logn)

同樣採用了分治法的還有快速排序,快排的代碼和複雜度分析這裏也不做贅述,直接總結它的特點:

- 其平均複雜度為

O(nlogn),但最壞情況複雜度為O(n^2) - 歸併、優化後的插排都需要開闢額外內存空間,快排是原地交換,無需開闢額外內存

將數組當作樹來用

這裏章節其實有點不好劃分,因為二分查找本質上也是將數組當作樹來用(類似於二叉搜索樹),但平時我們使用二分法時,更多是用數組的方式去理解,所以這裏將它和數組當作樹的方法區分開來。

對於二叉搜索樹來説,找到某個值只需要log(n),因為我們可以根據查找值和節點值的大小,判斷下一步應該從節點左側還是右側查找,那麼這個特性如果用在數組中,是否也能達到將算法優化到O(nlogn)的效果?

首先分析一下數組排序這件事,排序不涉及到數組長度的變化,且由於數組的特性,我們可以在O(1)時間內找到數組中的第n項,結合完全二叉樹的特性,如果給節點進行編號,我們可以輕鬆的知道編號n的節點,其左節點編號為2*n+1,如果將數組構建成一個平衡二叉樹(不是真的將數組轉換成樹,而是根據index在邏輯上將數組當作樹),那麼我們就能在O(logn)的時間內找到數組中的某個值。

這種方式用於數組排序就是堆排序,其思路如下:

- 構建大頂堆(根節點永遠比左右節點大)

- 將最大值和隊尾數字交換,再重新構建大頂堆,再次構建時,我們可以清楚知道頂部節點是和左節點交換還是右節點交換,因此只需

O(logn)次交換

代碼如下:

/**

* 共分為三部:

* 1. 創建大頂堆

* 2. 頂部和尾部換位置,縮小heapSize, 重複大頂堆化

* 3. heapSize縮小至0即全部排序完畢

* @param {Array} arr

* @returns arr

*/

function heapSort(arr) {

let heapSize = arr.length - 1;

const swap = (ar, i, j) =>{[ar[i], ar[j]] = [ar[j], ar[i]]};

const maxHeapify = (ar, i) => {

const left = 2*i + 1;

const right = 2*i + 2;

let largest = i;

if(left<= heapSize && ar[left]>ar[largest]) {

largest = left

}

if(right<=heapSize && ar[right]>ar[largest]) {

largest = right

}

if(largest!==i) {

swap(ar, i, largest)

maxHeapify(ar, largest)

}

}

const buildMaxHeap = (ar)=>{

for(let i=~~((ar.length-1)/2);i>=0;i--) {

maxHeapify(ar, i)

}

}

buildMaxHeap(arr);

while(heapSize>0) {

swap(arr, 0, heapSize);

heapSize--

maxHeapify(arr, 0)

}

return arr

}由於堆排序是一次次尋找第n大的元素,因此遇到數組中第n大元素這類題目時,能更快得到答案,同時堆排序也是原地替換,空間複雜度低。

排序相關內容小結

-

優化方向

- 減少每次獲取最大值時大複雜度

- 減少比較次數

-

優化思路

- 分治(歸併)

- 結合樹結構(二分查找、堆排)

-

啓發

- 工作中遇到複雜問題時,採用分治法將其分解成多個子任務,能有效降低複雜度

-

獲得技能

- 二分查找

- 關鍵字"數組中第n大"這類問題的解決方案(堆排序,其實快排也能解決這類問題,不過快排寫起來容易出錯,有興趣看網上相關資料)

樹與圖

抽象認知

樹相關的問題其實如果遞歸理解得好,無論是各種遍歷,還是剪枝、回溯等操作,實現起來都很簡單。

圖相對於樹而言,最大的區別就是存在環,如果直接遍歷,很容易在環中鬼打牆,現實中走迷宮時,我們都知道在走過的路線上做標記(記住走過路線的特徵也是在腦中做標記),避免重複繞圈,圖也是一樣,如果將走過的路線存起來,每次選擇下一條路線時,只選擇沒走過的路線,就能避免鬼打牆的情況。

因此解決樹和圖的問題之前,我們先要學會兩件事:

- 解決暈遞歸

- 學會緩存法

暈遞歸問題

這裏先不做經驗性的總結,感性認知雖然更容易接受,但遇到更復雜的情況,比如雙遞歸,或者是在工作中遇到實現webpack插件、eslint插件的需求時,有時需要操作AST樹的節點,複雜情況甚至需要操作n重的環形引用(A方法引用方法B,B引用C,C又引用A),這時如果僅僅是對遞歸有感性認知,很容易出錯或者出現死循環。

首先我們需要知道遞歸是什麼。

遞歸是站在人的角度上解釋代碼,電腦只知道帶着怎麼樣的上下文,跳到哪一行代碼,其本質上也是一種循環。可以參考youtube上這個視頻(作者PPT地址),視頻講述瞭如何採用模擬棧的方式,將單遞歸和尾遞歸轉換成循環的寫法,編譯器用模擬棧的方式,將人理解的遞歸轉換成機器可以理解的循環。

循環和遞歸其實有些像用初中高中的數學知識和用線性代數解方程,對於二元一次方程,往往用初高中的數學解法更為容易,但當問題變成m元n次方程,就必須借用線性代數相關知識,但本質上初高中數學的解法也能用線性代數去解釋。

言歸正傳,我們用while循環類比遞歸,常規while循環結構如下:

while(循環條件) {

問題的降解

}while循環需包括兩個部分:

- 每次執行while都是一步將問題降解的過程

- 擁有跳出循環的條件,否則將變成死循環

這兩個特徵套用在遞歸中,遞歸的模板應該如下:

function recursion(n) {

if(不滿足條件) return;

問題的降解

recursion(n-1); // 降解後的遞歸,這裏n-1是為了讓下一次遞歸知道問題的規模已經縮小,類似於for循環中的i

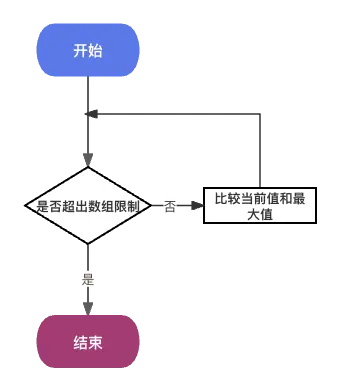

}知道通用模板之後,我們應該怎麼去分析問題?其實可以用流程圖輔助分析

const findMaxVal = (arr) => {

let max;

const findMaxValInnerFunc = (idx) => {

// 檢查是否超出限制,是則返回max

if(idx>=arr.length) return max;

// 比較當前值和最大值

max = Math.max(arr[idx], max||0);

// 進入下一次比較

return findMaxValInnerFunc(idx+1)

}

return findMaxValInnerFunc(0)

}

console.log(findMaxVal([1,2,3,4,8,2,1])) // 8畫好流程圖後,很容易實現一一對應的遞歸代碼,當面對複雜問題時,先畫流程圖,再按照流程圖進行代碼實現或許是個不錯的方式。

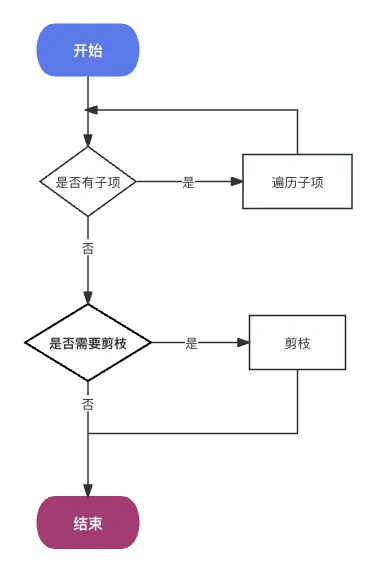

同樣的流程,嘗試一下樹的剪枝操作,我們將對象看作樹,需要剪除對象{a: 1, b: {c: null, d: {e: undefined}, f: undefined}}對象上,所有值為undefined、null或者空對象{}的節點,剪枝後的對象應為{a: 1}(這裏b被整個剪除,因為其所有子節點都被剪除了),流程圖如下:

const prune = (obj) => {

const isObj = (val) => Object.prototype.toString.call(val) === '[object Object]';

const needToPrune = (val) => [null, undefined].includes(val) || (isObj(val) && !Object.keys(val).length);

// 邊界處理

if(!isObj(obj)) return obj;

// 此處開始,按照流程圖操作

const pruneFunc = (key, pNode) => {

const val = pNode[key];

// 是否有子項

if(isObj(val)) {

// 遍歷子項

Object.keys(val).forEach(k=>pruneFunc(k, val))

}

if(needToPrune(val)) {

// 對於滿足條件的項進行剪枝

delete pNode[key]

}

}

// 封裝傳入對象,使其符合函數參數定義

pruneFunc("root",{root: obj});

return obj

}

console.log(prune({a: 1, b: {c: null, d: {e: undefined}, f: undefined}}))之前的項目中有用同樣的方式,梳理函數引用是否形成環的判斷邏輯(見:eslint內存泄漏排查工具開發)

樹的回溯(遞歸概念的練習)

我們知道了遞歸過程中模擬棧的概念(對應的就是前端的閉包),它保證了函數體中的變量都有獨立的內存空間存儲,那麼函數外的變量呢?如果外部定義了一個數組,執行遞歸函數時會往這個數組中push了一個值,必然會對下一次遞歸調用產生影響,這就是回溯操作利用的特性。

直接上n叉樹的回溯的通用模板:

const visitCallback = (node, parentPath) => {

// do someting...

}

const traverse = (root, visit) => {

const path = []

const traverseNode = (node) => {

visit(node, path);

path.push(node); // 重點

(node?.children??[]).forEach(traverseNode)

path.pop(); // 重點

}

traverseNode(root)

}

traverse(node, visitCallback)注意這裏的path.push(node)和path.pop(),這就像是給一個公司的人買奶茶,規定大家喝完之後將空杯放回原處,如果每個人都嚴格執行,那麼最後可以得到位置原封不動的空杯。

回溯的本質就是用一個遞歸外部的數據結構存放我們需要的變量,每次遞歸操作完成後將變量復原,就像買奶茶的例子一樣,每個人都喝到了奶茶,但大家都將空杯放回了原處,所以杯子位置不會有變化。

緩存法

前端需求開發過程中,如果沒開發維護過樹組件,或許很少用樹結構,但Object對象的各種操作肯定沒法避免,Object對象可以看作多叉樹,而循環引用的對象就是典型的圖結構。

前端八股文中無法避免的一題就是深拷貝,這裏不考慮日期、函數等特殊類型,僅貼一段普通對象深拷貝的代碼:

function cloneDeep(data) {

const isReference = (val) => val instanceof Object;

// 防止循環引用,利用weakMap緩存已拷貝的對象

const cache = new WeakMap();

const cloneData = (val) => {

if (!isReference(val)) return val;

if (cache.has(val)) return cache.get(val);

// val類型未知,可能是class,因此根據constructor new一個對象

const ref = new val.constructor();

// 先將創建的ref放入cache,若先遞歸再放,會陷入無限遞歸

cache.set(val, ref);

// Object.getOwnPropertyDescriptors獲取val所有項,包括enumerable為false,以及原型鏈上自己定義的對象

for (const key in Object.getOwnPropertyDescriptors(val)) {

ref[key] = cloneData(val[key]);

}

return ref;

};

return cloneData(data);

}為了防止循環引用,代碼中定義了一個cache,用於記錄已經複製過的對象,這裏需要注意的是,我們應該在執行下一次遞歸之前將複製過的對象放入cache,否則將陷入死循環。

利用同樣的思路,可以嘗試一下經典的迷宮問題。

緩存法與動態規劃

如果想在最短的時間內瞭解動態規劃,緩存法無疑是第一選擇

前面我們提到過,當遇到一個複雜問題時,可以通過將其分解成多個子問題,從而降低思維難度。那麼應該如何分解?

動態規劃本質上是思路的轉變。和高中學習數學歸納法類似,面對一個問題,思路變成了如果要解決這個問題,我需要證明什麼,這些需要證明的內容,就是這個問題的子問題。

以最經典的爬樓梯問題為例,正向思考往往比較複雜,如果反過來想,如果想跳到最後一級台階,那麼最後一次跳躍應該是從哪一級台階開始?不難得出只能從第n-1級和第n-2級開始跳,那麼我們可以得到最基礎的代碼:

var climbStairs = function(n) {

// ...

return climbStairs(n-1) + climbStairs(n-2)

};但以遞歸的角度來看,這種寫法明顯是有問題的,根據我們前面總結的內容,遞歸需要包含兩項特點:

- 每次執行都降解了問題的複雜度

- 有跳出遞歸的判定

顯然這短代碼缺少了跳出遞歸的判斷,因此加上判定後,代碼如下:

var climbStairs = function(n) {

if(n===1) return 1

if(n===2) return 2

return climbStairs(n-1) + climbStairs(n-2)

};執行測試用例,可以發現這個函數已經可以得到正確結果了,但又會發現一個新的問題:當n的數值較大時,運算將變得特別慢。

這種多重遞歸,如果畫圖表示的話,可以發現它呈樹形展開,也就是複雜度會隨n的增加呈現指數增長。但仔細看會發現這些計算很多都是重複的,例如計算climbStairs(n-1) + climbStairs(n-2)時,計算climbStairs(n-1)必須先算climbStairs(n-2),而後面又要再算一遍climbStairs(n-2),那麼為什麼不直接將每次的計算結果緩存起來?

var climbStairs = function(n) {

const cache = {};

const calc = (m) => {

if(m===1) return 1;

if(m===2) return 2;

if(m in cache) return cache[m];

const result = calc(m-1) + calc(m-2);

cache[m] = result;

return result;

}

return calc(n);

};當然,如果為了優化空間複雜度,也可以採用循環的方式,用兩個變量分別記錄第m、m+1級台階的結果,直至m==n,但緩存法作為動態規劃的入門更為直觀。

動態規劃的本質其實就和做項目一樣,將一個複雜問題轉換成多個子問題(解決暈遞歸問題後,這部分的代碼實現將會很簡單),再利用緩存法解決重複的計算過程,理清整個思路後,可以進一步用循環的方式優化空間複雜度。

樹與圖相關知識點小結

獲得技能

- 暈遞歸的輔助解決方案

- 回溯操作

- 緩存法和動態規劃的入門知識

啓發

- 學會反向思考,遇到問題時,拆解子問題的思路變成了:為了解決這個問題,我需要解決哪幾個子問題

- 前一章節我們知道了分治法可以降低問題的複雜度,這一章知道了遇到複雜問題,如何進行分治

工具的積累

前兩章內容解決了思路問題,後面需要掌握的是具體的工具,如滑動窗口、位運算、字典樹、單調棧......

後續將會陸續總結更新.