這並不是一篇網絡上氾濫的“前端體積優化”文章。

百尺竿頭,更進一步!本文以我的博客為例,介紹極限控制頁面體積的奇技淫巧。

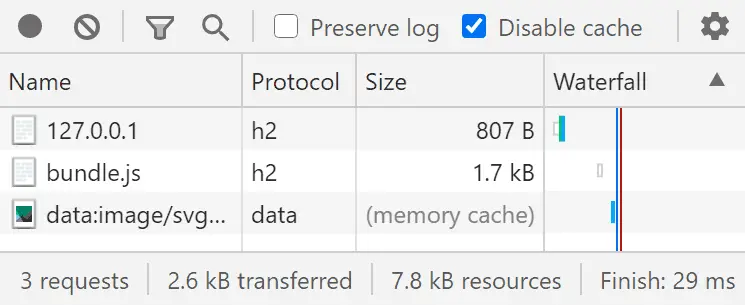

成果預覽

眼見為實,本人博客首頁 的網絡傳輸總體積為 2.6 KB。

- 本人的博客 Repo 在 kblog - GitHub,喜歡就給個

Star唄~

需求精簡

平淡無奇的頁面,體積再小,也不足為奇。我需要:

- 單頁面(SPA)。

- 使用 Material Design 質感設計風格。

- 快速構建與加載。

沒有代碼是最好的代碼。儘量削減需求,才能根本上減小體積。於是——

- 僅適配新版瀏覽器。

- 僅使用 Markdown 核心語法。

- 部分遵循 Material Design,捨棄複雜特性。

- 前端與生成器均不使用框架。

打包與壓縮

將 CSS、JS 等資源進行打包早已是常識,但我希望走得更遠一些,將所有資源(除頁面本身外)合併至單個文件。於是有 bundle.js:

let avatar = `/*{avatar}*/`;

document.head.insertAdjacentHTML("beforeend", `/*{head}*/`);其中形似 /*{xxx}*/ 的標記,將被替換為需要嵌入的資源。而嵌入的內容中也可含有標記,不斷替換,直至所有資源嵌入完成。

例如,/*{head}*/ 將被替換為 head.html:

<link rel="icon" href="${avatar}" />

<style>

/*{style}*/

</style>注意到,我在這裏將網頁圖標也嵌入了。但即便你不需要圖標,也應指定一個 <link ... href="data:"> 空白圖標,否則瀏覽器將自動向 /favicon.ico 發送多餘請求。

要嵌入圖像,我們通常會將其以 Base64 進行編碼。但我使用的是 SVG 圖標,為文本格式,因而將特殊字符使用 encodeURIComponent() 轉換後,就可直接直接寫作 data:image/svg+xml,<svg ... </svg>,從而避免 Base64 編碼所帶來的體積膨脹。

切記,引入 bundle.js 的 <script> 標籤不應有 defer 屬性,且必須在 <head> 中。這與大多數教程的推薦做法背道而馳,卻正是我想要的效果:在嵌入的 CSS 加載完成之前,不要渲染頁面。

由於請求數量少,再佐以 HTTP2 的服務端推送,阻塞渲染並不會明顯拖慢加載速度。

單頁面方案

通常,在靜態頁面實現 SPA,需分別生成靜態頁面和 JSON。框架輔佐下開箱即用,但有諸多缺點:

- 響應的 JSON 是未轉換的 Markdown,解析導致頁面卡頓(可改善)。

- 首次訪問加載時間較長(可使用 SSR 解決)。

- 體積大,構建慢(無解)。

還有一種方法是以 404 頁面為路由。易於實現(利用 GitHub API)但首屏加載緩慢,且極不利於 SEO。

而我的博客則選擇了另一條路——

得益於前文的資源打包,頁面中無效內容極少(只需引入 bundle.js 即可)。例如,某篇文章生成頁面如下:

<title>Hello - kkocdko's blog</title>

<script src="/bundle.js"></script>

<main>

<article>

<h1>Hello</h1>

<p>Hello world!</p>

</article>

</main>實現頁內切換,首先要標記頁內鏈接。一般思路是使用 data-xxx 自定義屬性,但在這裏,我們約定:<a> 標籤 href 屬性以 /. 前綴,即為頁內鏈接,如 <a href="/./hello/">Hello</a>。眾所周知 . 代表當前目錄,因而此做法不會造成行為改變。

順便説一句:這種做法的好處,遠不止於摳出一些字節,更重要的是,這允許我們以原生 Markdown 語法在文章內寫出頁內鏈接 [關於](/./about/) 而不是突兀的 <a data-spa-link href="/./about/>關於</a>。

在鏈接被點擊後,直接 fetch 目標頁面,提取內容,更新到當前頁面上:

onpopstate = () =>

fetch(location) // location.toString() === location.href

.then((res) => res.text())

.then((text) => {

// 有些玄學的解構

[, document.title, , box.innerHTML] = text.split(/<\/?title>|<\/?main>/);

});賦值給 onpopstate 是為了使得頁面在前進、後退時也能更新內容。

再實現一下監聽頁內鏈接(每次頁面更新後運行):

for (const element of document.querySelectorAll('a[href^="/."]'))

element.onclick = function (event) {

event.preventDefault(); // 避免直接跳轉

history.pushState(null, null, this.href); // 更新 URL

onpopstate(); // 因為 "pushState" 不會觸發 "popstate" 事件

};至此,我們初步實現了單頁面支持。

簡潔的實現代碼

有很多技巧,能夠在實現等價功能的前提下,減少所需的代碼量,此處僅舉一例。當然,在生產項目中使用時需謹慎。

以本博客頁面中 <main> 的 CSS 為例。此元素是頁面主要內容的容器。需要實現的功能有:

- 在頂部、底部留白。

- 一代子元素(卡片)居中,圓角,投影效果,元素間留白。

- 寬度過低時(移動端)取消各處空白、陰影;子元素的間隙改為分隔線。

通常的實現如下,共 452 字符:

main {

display: grid;

grid-gap: 20px;

justify-content: center;

margin-top: 75px;

margin-bottom: 25px;

}

main > * {

width: 680px;

margin-top: 20px;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 1px 4px #aaaaaa;

}

@media screen and (max-width: 750px) {

main {

grid-gap: 0;

margin-top: 50px;

margin-bottom: 0;

}

main > * {

width: 100%;

border-bottom: 1px solid #aaa;

border-radius: unset;

box-shadow: none;

}

}這裏有很多可優化的位點。

@media查詢中screen and是不必要的,匹配所有類型並沒有太大問題。- 有些屬性在

@media (max-width ...中被重置,可以改max-width為min-width,再將寬度過低 / 寬度正常的屬性調換,省去重置語句。 - Grid 和

justify-content是不必要的,我們可以對<main>固定寬度以約束子元素,再使用margin: auto居中。 - 上一條修改過後,

margin可以與頂部留白margin-top縮寫,原有的 4 行代碼,縮減為單行margin: 75px auto 25px。 - 子元素間隙用

margin-top實現。首個子元素的margin-top與容器的margin重疊,頂部空白保持正常。 - 使用

box-shadow向下偏移1px來替代border-bottom,減少幾個字節,同時省去@media塊中的重置語句。

應用上述技巧,實現如下:

main {

width: 100%;

min-height: 100vh;

margin: 50px 0 0;

}

main > * {

margin-top: 1px;

box-shadow: 0 1px #ddd;

}

@media (min-width: 750px) {

main {

width: 680px;

margin: 75px auto 25px;

}

main > * {

margin-top: 20px;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 1px 4px #aaa;

}

}僅 309 字符,相較原來的 452 字符,減少了 32%,非常可觀。

收

看得開心麼~

這只是本人博客項目中所用技巧的一小部分。其他內容,限於篇幅,不再窮舉。若你想要深入瞭解,請見 kblog - GitHub。

附

- 測試用靜態服務器代碼(推薦使用 mkcert 管理證書):

const serve = require("http2").createSecureServer;

const read = require("fs").readFileSync;

const load = (p) => require("zlib").brotliCompressSync(read(p));

serve({ cert: read("cert.pem"), key: read("cert-key.pem") }, (_, res) => {

res.setHeader("content-type", "text/html;charset=utf8");

res.writeHead(200, { "content-encoding": "br" }).end(load("index.html"));

res.createPushResponse({ ":path": "/bundle.js" }, (_, r) => {

r.writeHead(200, { "content-encoding": "br" }).end(load("bundle.js"));

});

}).listen(4000, "127.0.0.1");