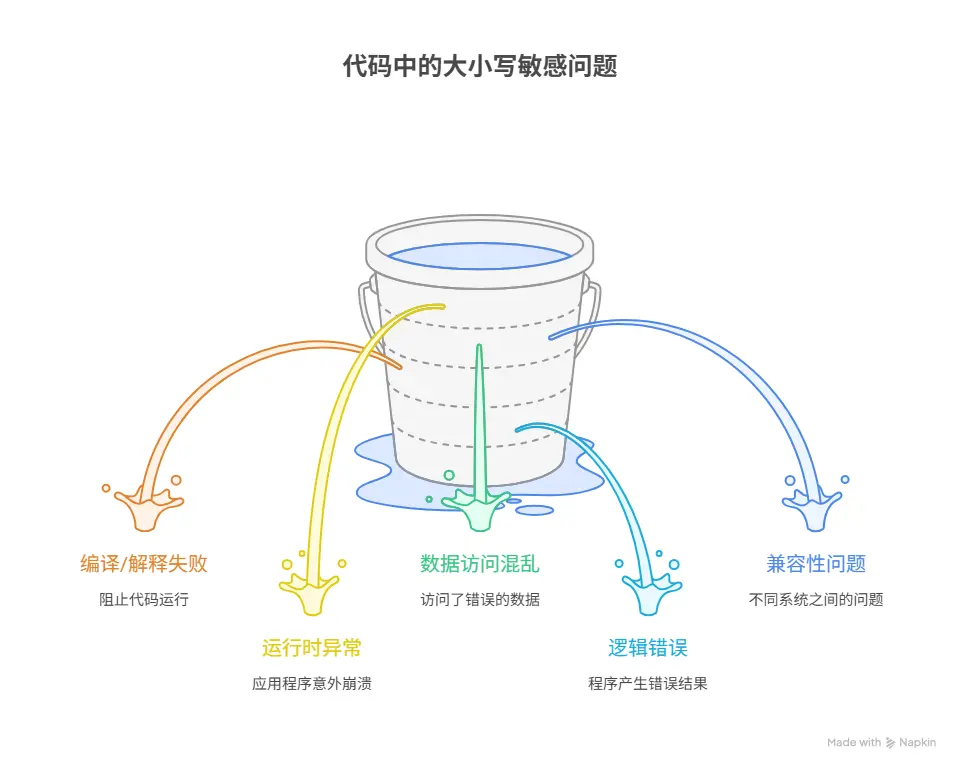

在代碼中搞錯大小寫之所以會導致嚴重問題,其根本原因在於計算機系統對“標識符”的識別,是一種“字面意義”上的、精確到每一個字符的嚴格匹配,它缺乏人類所具備的、能夠理解“意圖”的模糊處理能力。對於大多數編程語言和操作系統而言,myVariable 和 myvariable 是兩個完全不同的、指向不同內存地址的獨立實體。這種看似微不足道的差異,會在程序的整個生命週期中,引發一系列從“編譯失敗”到“數據丟失”的連鎖反應,其核心問題涵蓋:導致編譯或解釋錯誤、引發運行時變量或函數未定義的致命異常、造成數據訪問的混亂與丟失、觸發難以排查的邏輯錯誤、以及在跨平台協作中引入潛在的兼容性災難。

其中,引發運行時變量或函數未定義的致命異常,是這類問題中最隱蔽也最具破壞性的表現之一。在一個大小寫敏感的動態語言(如JavaScript或Python)中,一個大小寫錯誤,可能在編碼和測試的“正常”路徑中,都安然無事,直到某個特定的、很少被觸發的業務場景下,程序試圖去調用那個“大小寫錯誤”的變量時,才會突然地、毫無徵兆地,拋出一個導致整個應用程序崩潰的“未定義”異常。

一、計算機的“執拗”:為何大小寫如此重要?

要理解大小寫問題為何如此嚴重,我們必須首先深入到計算機工作的最底層,去理解其“思維模式”。與能夠進行聯想、推斷和模糊匹配的人類大腦不同,計算機是一個絕對的“字面主義者”,其行為的唯一依據,就是被嚴格定義的、無歧義的“規則”。

- “標識符”的唯一性原則

在幾乎所有的編程語言中,我們所創建的變量名、函數名、類名等,都被統稱為“標識符”。標識符,是我們在代碼中,為一個特定的數據、一段功能邏輯、或一個對象模板,所賦予的、獨一無二的“名字”。當編譯器或解釋器,在處理我們的代碼時,它會為每一個唯一的標識符,都分配一個唯一的內存地址或符號引用。

因此,對於一個大小寫敏感的系統而言,UserAge 和 userAge,在它眼中,就如同“張三”和“李四”一樣,是兩個完全沒有關聯的、截然不同的“人”。它絕不會去“猜測”:“哦,這個程序員,可能只是不小心把首字母小寫了,他/她們指的,應該是同一個東西。” 這種“猜測”,是人類的特權,而非計算機的能力。

- 大小寫敏感與不敏感的“世界觀”

大小寫敏感:這是計算機世界的“主流”。絕大多數的、被廣泛使用的編程語言(如Java, C++, C#, Python, JavaScript, Go, Ruby, Swift等),以及服務器領域佔據絕對主導地位的類Unix操作系統(如Linux, MacOS),都默認是嚴格區分大小寫的。

大小寫不敏感:也存在一些“特例”。例如,一些歷史悠久的語言(如Visual Basic, Pascal),以及在特定配置下的SQL語言和Windows操作系統的文件系統,對大小寫是不敏感的。

正是因為這兩種不同的“世界觀”並存,才使得大小寫問題,特別是在“跨平台”的協作中,變得尤為棘手和重要。

計算機科學巨匠高德納(Donald Knuth)曾精闢地指出:“計算機非常擅長遵循指令,但不擅長讀懂你的思想。”(Computers are good at following instructions, but not at reading your mind.)大小寫錯誤,正是程序員,將自己“腦中所想”,錯誤地“寫在紙上”,從而導致“只會照本宣科”的計算機,無法正確執行的典型案例。

二、問題一:“編譯”與“運行”時的“致命傷”

這是大小寫錯誤最直接、也最常見的表現形式,它直接導致程序無法正常構建或運行。

- 編譯時錯誤:找不到的“符號”

在靜態編譯型語言(如Java, C++, C#)中,大小寫錯誤,通常會在“編譯階段”,就被編譯器所捕獲,從而以一種“快速失敗”的形式暴露出來。

場景示例:假設我們在Java中,定義了一個類 UserManager。Javapublic class UserManager { public void addUser() { // ... } } // 在另一個文件中,我們試圖去使用它 userManager myManager = new userManager(); // 錯誤!

問題分析:在第二行代碼中,因為我們將類名 UserManager 錯誤地寫成了 userManager(首字母小寫),編譯器在進行類型檢查時,會發現,在它的整個“符號表”中,根本不存在一個名為 userManager 的類定義。因此,它會立即中斷編譯,並拋出一個清晰的錯誤:“找不到符號:類 userManager”。

影響:這類錯誤,雖然會導致程序無法構建,但因為其暴露得非常早,且錯誤信息通常非常明確,所以修復成本相對較低。

- 運行時異常:未定義的“變量”

在動態解釋型語言(如JavaScript, Python)中,情況則要兇險得多。大小寫錯誤,常常能夠“逃逸”過編譯或語法檢查階段,直到在程序實際運行到那一行錯誤的代碼時,才會以“運行時異常”的形式爆發。

場景示例:假設我們在JavaScript中,有一段處理用户輸入的代碼。JavaScriptlet userName = "Alice"; // ... 經過了大量的、複雜的其他代碼 ... if (username) { // 錯誤! console.log("Welcome, " + username); }

問題分析:我們定義變量時,使用的是駝峯式的 userName。但在數百行代碼之後的一個if判斷中,我們不小心,將其全部寫成了小寫 username。在JavaScript中,訪問一個不存在的變量,其值是 undefined,在布爾判斷中,會被視為false。

影響:這個錯誤,不會導致程序立即崩潰。它只會讓那個if代碼塊,永遠不會被執行。用户可能會發現“歡迎信息”莫名其妙地消失了,而開發者,則需要花費大量的時間,去調試為何一個看似簡單的邏輯,沒有按預期執行。這種“沉默的失敗”,遠比一個明確的崩潰,更難排查。

更嚴重的情況是,如果後續的代碼,試圖去調用這個未定義變量的“方法”(例如,username.trim()),那麼,程序就會在那個時刻,毫無徵兆地,拋出一個“無法讀取undefined的屬性‘trim’”的致命異常,導致整個應用程序的崩潰。

三、問題二:數據的“無聲”災難

如果説編譯和運行時的錯誤,是“響亮”的警報,那麼,由大小寫錯誤,所導致的數據問題,則更像是一場“無聲的”、但後果同樣嚴重的災難。

- 配置文件中的“鍵”不匹配

現代應用,常常通過JSON或YAML等格式的文件,來進行配置。這些格式,通常都是大小寫敏感的。

場景:在配置文件中,我們定義了數據庫的連接地址:"databaseURL": "..."。而在我們的代碼中,讀取這個配置的代碼,卻錯誤地寫成了 config.databaseUrl。

後果:程序在啓動時,無法獲取到正確的數據庫地址。其最終表現,可能是一個關於“數據庫連接失敗”的、看似與大小寫毫無關係的、令人困惑的錯誤。

- 數據庫查詢的“陷阱”

雖然SQL語言的關鍵字(如SELECT, FROM, WHERE)通常是大小寫不敏感的,但數據庫中的“表名”、“列名”以及“數據本身”,其大小寫敏感性,則取決於數據庫的類型和其“排序規則”的配置。

更重要的是,我們應用程序代碼中,用於映射數據庫列的“對象屬性名”,幾乎總是大小寫敏感的。例如,數據庫中有一列名為 user_name,而在我們的代碼實體類中,我們將其映射為了 userName。如果我們不小心,在代碼的某個查詢中,試圖去訪問 username,那麼,這個字段的數據,就會被“靜默地”丟失,永遠無法被正確地讀取出來。

- 數據傳輸的“失聯”

在前後端分離、微服務盛行的今天,數據,通常以JSON的格式,在不同的服務之間進行傳輸。這個序列化和反序列化的過程,是大小寫錯誤的“重災區”。

場景:前端發送了一個JSON請求體:{"UserName": "Bob", "Age": 25}。而後端接收這個數據的Java或C#對象,其屬性定義是:String userName; 和 int age;。

後果:由於大小寫的不匹配(UserName vs userName, Age vs age),自動化的數據綁定框架,將無法正確地,將JSON中的值,映射到對象的屬性上。其結果是,後端服務接收到的,是一個屬性值都為“空”的對象,並可能因此,而觸發一系列的、非預期的業務邏輯錯誤。

四、問題三:跨平台協作的“噩夢”

這是由不同操作系統的“世界觀”不同,而導致的、極具迷惑性的“終極噩夢”。

- 文件系統的“不統一”

Windows的文件系統,是大小寫不敏感,但保留大小寫的。這意味着,在Windows上,File.txt 和 file.txt 被認為是同一個文件,你無法在同一個目錄下,同時創建這兩個文件。

而Linux和MacOS(在大多數默認配置下)的文件系統,則是嚴格區分大小寫的。File.txt 和 file.txt 是兩個完全獨立的文件。

- “在我的電腦上是好的啊!”

這個操作系統層面的差異,是導致“本地正常,服務器異常”這類問題的最常見原因。

場景:一位使用Windows電腦的前端開發者,在代碼中,引用了一張圖片:<img src="./images/logo.png">。而他實際提交到代碼庫中的文件名,卻是 Logo.png(首字母大寫)。

後果:在他的Windows電腦上,因為文件系統不區分大小寫,所以圖片顯示一切正常。然而,當代碼被部署到大小寫敏感的Linux生產服務器上時,服務器會因為找不到那個“嚴格”名為 logo.png 的文件,而導致圖片加載失敗,出現一個“破圖”。

- Git版本控制中的“隱形”衝突

Git在設計時,為了兼容不同的操作系統,其本身,是可以被配置為“忽略”或“尊重”文件名的大小寫的。在Windows上,Git默認會“忽略”大小寫。

場景:一個Windows開發者,將一個文件名,從 MyComponent.js 修改為了 myComponent.js,然後提交了代碼。

後果:在他的系統上,Git可能不會將此,識別為一次“重命名”,而只是認為文件內容發生了變化。然而,當一個使用Linux或MacOS的同事,拉取這個更新時,他的文件系統,可能會因為試圖在同一個目錄下,處理兩個“不同”的文件(MyComponent.js 和 myComponent.js)而產生嚴重的衝突,甚至導致代碼庫的本地狀態被破壞。

五、如何“預防”:建立“免疫系統”

要從根本上,避免這些由大小寫錯誤所導致的嚴重問題,我們必須建立一個多層次的“免疫系統”。

- 制定並嚴格遵守“命名規範” 這是最核心、也最重要的預防措施。團隊必須就代碼中,所有類型“標識符”的命名,達成一個統一的、書面化的、並被嚴格遵守的規範。

駝峯命名法:例如 myVariableName,通常用於變量和函數名。

帕斯卡命名法(大駝峯):例如 MyClassName,通常用於類名。

蛇形命名法:例如 my_variable_name,在Python等語言中,常用於變量和函數名。

- 善用“靜態代碼分析”工具 在現代的開發流程中,我們不應只依賴於“人的自覺”。應將命名規範,配置到靜態代碼分析工具(Linter)中去(如ESLint, Pylint, Checkstyle等)。這些工具,可以在代碼被提交之前,就自動地,掃描出所有不符合規範的命名,並給出警告甚至錯誤。

- 實施“代碼審查” 人類的眼睛,對於發現“模式”和“不一致”,依然具有不可替代的作用。將“代碼審查”(Code Review)作為團隊的強制性流程,能夠有效地,在同行之間,相互檢查和糾正潛在的大小寫錯誤。

- 統一“開發與生產”環境 為了根除因文件系統差異而導致的問題,最佳實踐是,使用容器化技術(如Docker),來確保所有團隊成員的本地開發環境,與測試、生產環境,在操作系統層面,保持100%的一致。

- 在工具中“固化”規範 所有這些規範和約定,都不應只是口頭説説。它們應該被文檔化,並沉澱到團隊的“共享知識庫”中。

一個像 Worktile 或 PingCode 內置的知識庫功能,是撰寫和維護這份《團隊編碼與命名規範》的理想場所。它可以確保,所有現有的、和未來新加入的成員,都能方便地,查閲到這份團隊的“最高法典”。

更進一步,在像 PingCode 這樣的研發管理平台中,可以將“靜態代碼分析”的步驟,直接集成到其持續集成的流水線中,並將其,設置為一個“質量門禁”。任何包含了不符合命名規範代碼的提交,都將無法通過這個“門禁”,從而在技術流程上,強制性地,保障了規範的落地。

常見問答 (FAQ)

Q1: 為什麼有些編程語言(如SQL)對大小寫不敏感?

A1: 這通常是出於歷史原因和設計哲學的考慮。早期的、旨在讓非專業程序員(如業務分析師)也能使用的語言,常常會選擇大小寫不敏感,以降低學習門檻、提高容錯性。但現代的主流編程語言,則普遍選擇了大小寫敏感,因為它能提供更高的精確性,並避免潛在的命名衝突。

Q2: 文件名的大小寫問題,在所有操作系統上都一樣嗎?

A2: 不一樣。Windows和早期的MacOS文件系統,默認是“不敏感”的。而Linux和當前主流配置下的MacOS,則是“敏感”的。這正是導致跨平台協作中,出現“本地正常,線上異常”這類詭異問題的根源。

Q3: 如何修復一個已經因為大小寫問題,在Git倉庫中產生衝突的文件?

A3: 一個安全、標準的修復方法是,使用git mv命令,來進行一次明確的、能被所有操作系統正確識別的“重命名”操作。例如,先將MyFile.js重命名為MyFile_temp.js,提交一次;然後再將MyFile_temp.js重命名為myfile.js,再提交一次。

Q4: 除了遵循命名規範,還有什麼個人習慣可以幫助減少這類錯誤?

A4: 善用現代代碼編輯器或集成開發環境的“自動補全”功能。當你開始輸入一個變量或函數名時,讓工具來為你補全它,而不是完全依賴於自己的手打和記憶。這能極大地,減少因“手誤”而導致的大小寫錯誤。