大多數人把這兩個詞混用——但一個負責執行任務,另一個旨在達成目標。教你如何區分(以及各自的適用場景)。

先來澄清當下 AI 討論中最常見的一處混淆。 你可能經常看到大家把“AI agent”和“agentic AI system”當成同一件事。但事實是:

🚨 它們有關聯,但並不相同

就像把微波爐稱作“廚師”。它確實能加熱食物,但它不會幫你策劃一場晚宴。🍳

Friend Link

同理,AI Agents 與 Agentic AI Systems 在“做什麼”、“如何思考”以及“自主性的範圍”上都不一樣。

所以,端杯咖啡 ☕,我們來看看這兩者究竟有何區別——以及為什麼理解這點對構建或使用現代 AI 系統至關重要。

🧩 先從基礎開始

想象兩種不同風格的助手:

- 🧠 AI Agent:可靠的“任務執行者”。當你發出請求時,它會執行某個具體動作或工作流。

- 🚀 Agentic AI System:自主的“目標達成者”。它會規劃、執行、學習與適應——有時無需你為每一步都下達明確指令。

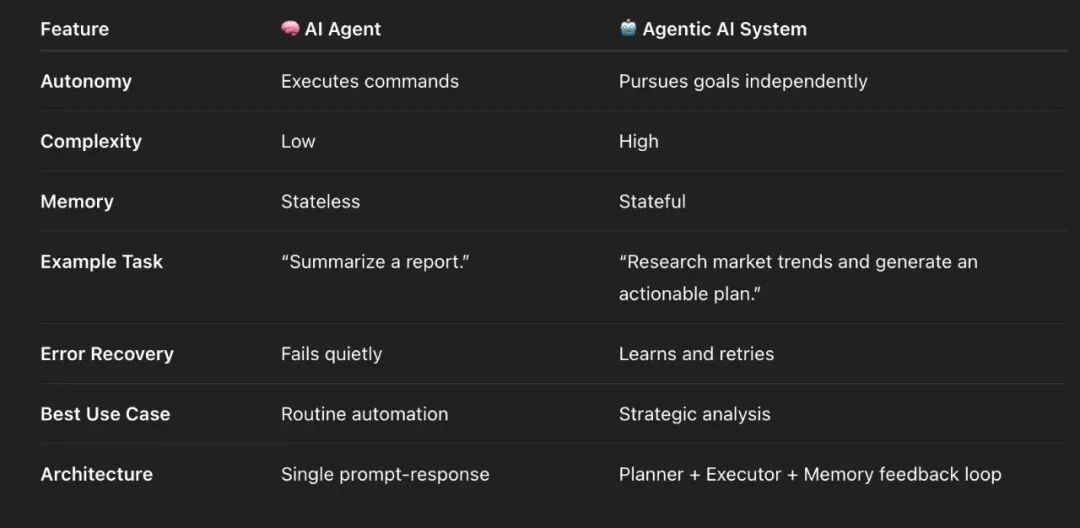

一個快速的對照圖像:

- AI Agent

- 執行特定任務

- 基於直接輸入/輸出工作

- 無狀態(沒有長期記憶)

- 反應式/被動

- “告訴我要做什麼。”

- Agentic AI System

- 實現更廣泛的目標

- 通過規劃與迭代面向結果

- 有狀態(記住上下文並能自適應)

- 主動式/前瞻

- “我知道要完成什麼——交給我就好。”

⚙️ AI Agent:單任務執行器

從簡單的開始。

AI Agent 像你的數字管家——給它一個命令,它就會去執行。不提問、不需要戰略討論。

🧩 AI Agent 的結構

經典的 AI Agent 流程如下 👇

User → Agent → Task → Output

- User 發出指令:“請總結這份文檔。”

- Agent 使用 LLM 或 API 處理請求。

- Task 執行——讀取、分析或抓取數據。

- Output 返回——整潔的摘要、預訂的會議、或提取好的發票數據。

就這樣。簡單、乾淨、直接。

⚡ 常見示例

- ✅ Summarization Agents(摘要代理):給它 PDF 或轉錄,它會生成摘要。

- ✅ Automation Bots(自動化機器人):預訂會議、發送跟進郵件、更新 CRM 記錄。

- ✅ Invoice Extractors(發票提取器):掃描 PDF,將數據抽取為結構化字段。

它們按你的要求做事。不存儲記憶,沒有長期目標,也不會思考“為什麼”。

把它們視為包裹着 AI 模型的“單一用途應用”。

🧠 Agentic AI System:目標達成者

現在想象一個更大、更聰明、更獨立的系統。 這就是 Agentic AI System——更像一個研究團隊,而不是任務執行器。

在這裏,AI 的行為更接近“自主問題求解者”,而非數字助理。

🧩 Agentic AI System 的結構

它不是線性的,而是一個動態循環 🔁

Goal → Planner ↔ Executor ↔ Memory + Environment

拆解如下:

- 🎯 Goal:你給出高層目標(例如:“對亞洲地區的 EV 初創公司進行市場分析。”)。

- 🧠 Planner:系統規劃需要的步驟——收集數據、比較玩家、分析趨勢。

- 🧩 Executor:執行這些子任務(可能調用更小的 AI agents 或各類 APIs)。

- 💾 Memory:存儲上下文、結果與反饋——學習什麼有效。

- 🌍 Environment:與現實世界的系統、數據庫或 APIs 交互。

隨後循環往復——基於新數據、反饋或失敗不斷優化計劃。

它具備“自適應”、“上下文感知”以及“多步”能力。

🧭 可以這樣打個比方…

來個有趣的類比 🍕

🧠 AI Agent = 外賣騎手

你説:“給我來一份瑪格麗塔披薩。” 外賣騎手(AI Agent)答:“收到!”然後把披薩送到。 ✅ 快速、可靠、高效。 ❌ 但 TA 不會替你決定“你最可能喜歡哪種披薩”“去哪家買更合適”,也不會建議“你其實該吃沙拉”。

🤖 Agentic AI System = 餐廳經理

你説:“我要辦個披薩之夜。” 經理(Agentic System)會:

- 規劃菜單 🍕

- 訂購食材 🧀

- 排班安排 👩🍳

- 按飲食偏好做調整 🥦

- 覆盤往期活動,讓下一次更順暢

這就是差別——任務 vs. 目標、執行 vs. 編排。

🧠 為什麼大家總把二者混為一談

混淆可以理解——兩個概念都含有“agent”,且都涉及 AI 執行任務。

但本質差異在於“自主性與架構”。

核心區別如下:

- AI Agent:“我的指令是什麼?”

- Agentic System:“我的使命是什麼?”

💬 真實場景:何時用哪一個

既然知道區別,接下來的問題就是:

“什麼時候用 AI Agent,什麼時候用 Agentic AI System?”

實操建議如下 👇

✅ 何時使用 AI Agent

當你的任務“邊界清晰、可預期”時,用 AI Agent。

💼 示例:

- 總結一份 30 頁的報告 📄

- 從發票中抽取關鍵數據 📊

- 安排日程事件 🗓️

- 跨語言文本翻譯 🌍

- 工單分類 📫

AI Agents 擅長“任務自動化”——規則明確,且執行過程中目標不變。

它們就像數字版的螺絲刀——擅長特定用途,但不是用來組裝整台機器的。🪛

🤖 何時使用 Agentic AI System

當你的目標是“開放式、可適應、具策略性”時,用 Agentic AI System。

💡 示例:

- 開展市場研究並輸出洞察總結

- 監控系統健康並觸發修復 🖥️

- 為學生設計個性化學習路徑 🎓

- 運行復雜模擬或實驗 ⚗️

- 以反饋迴路管理自治工作流 🔄

在這些場景中,系統需要“自己決定”要走的步驟——甚至會根據學習到的新信息而“更改計劃”。

這就像從遙控小車 🚗(AI Agent)升級到自動駕駛汽車 🚙(Agentic System)。

🧱 技術視角:底層有何不同

看看兩者架構差異。

🧠 AI Agent(線性流水線)

Input → LLM/Model/API → Output

- 一次提示 → 一次動作 → 一個結果。

- 無記憶,無規劃。

- 示例:一個用於總結 PDF 的 ChatGPT 插件。

🤖 Agentic AI System(認知循環)

Goal → Planner ↔ Executor ↔ Memory ↔ Environment → Feedback → Refine → Repeat

- 多步推理與自我反思。

- 能將結果存儲以備未來使用(如用向量數據庫或記憶模塊)。

- 可自主串聯多種工具或多個 agents。

正是這套循環讓其具備“自我糾錯、以目標為驅動”的行為——這也是 agentic AI 的標誌。

🧠 實例演示:市場研究

用一個商業案例具體化一下 🏢

🎯 目標:“分析亞洲地區的電動汽車(EV)市場並給出投資建議。”

1️⃣ AI Agent 的做法:

可能有一個 agent 會:

- 搜索近期新聞,

- 做摘要,

- 輸出報告。

完成 ✅ 但它不會驗證數據源、對比趨勢,也不會推斷潛在影響。

2️⃣ Agentic AI System 的做法:

一個 agentic 系統會:

- 先規劃步驟(如:收集市場數據 → 分析競爭者 → 檢查融資模式 → 識別趨勢)。

- 為每個步驟使用子 agents(數據抓取、分析、可視化)。

- 將發現寫入記憶並據此優化下一輪查詢。

- 若發現數據缺失或不一致,會自適應調整。

- 最終呈現一份有證據支撐的投資報告。

這就是“自主智能”——不僅執行,還會“推理、規劃與反思”。

🧠 為什麼 Agentic AI Systems 是未來

我們正邁向“自治 AI 生態”的時代,在那裏,多個 agents 協作以實現更高層級的目標。

Agentic AI Systems 是這一演進的支柱,因為它們:

- 降低人工督導——端到端處理複雜任務。

- 擴展智能規模——跨領域 24/7 運作。

- 內建學習迴路——隨反饋與新數據持續改進。

- 支持多 agent 協作——一個負責規劃,其他負責執行。

這類框架支撐了下一代系統,例如:

- 🔬 Paper2Agent(Stanford)——把論文變成可交互的 AI 科學家。

- 💬 AutoGPT / BabyAGI / CrewAI——能規劃並執行長期目標的自治框架。

- 🏢 Enterprise AI Orchestrators——將 CRM、ERP 與知識庫聯動,用於動態決策。

⚖️ 對比速覽

💬 常見誤解

- ❌ “所有基於 LLM 的機器人都是 agentic 的。”

- 不對。大多數機器人是反應式的——只回答提示,沒有規劃或記憶。

- ❌ “Agentic 系統只是把多個 agents 拼在一起。”

- 仍然不對!關鍵差異在“協同與認知”——系統知道如何鏈式銜接任務、為什麼每一步重要、以及何時需要調整。

- ❌ “Agentic AI 會取代人類。”

- 不。目標是“協作”,而非替代。人類定義目標;系統智能地處理執行。

🧭 未來:混合式工作流

真實場景很少“純 agent”或“純 agentic”。 最有效的做法是二者結合:

- 🧠 AI Agents 處理結構化子任務(數據抽取、格式化、摘要)。

- 🤖 Agentic System 負責編排——決定何時、如何調用每個 agent。

把它想象成拍電影 🎬

- “演員”(AI Agents)演好各個場景。

- “導演”(Agentic System)保證節奏、和諧與敍事走向。

兩者協同,才能產出更強大的結果——一個連貫而聰明的整體。

💡 最後總結

理解 AI Agents 與 Agentic AI Systems 的不同,不只是術語之爭——而是我們認知機器智能方式的範式轉變。

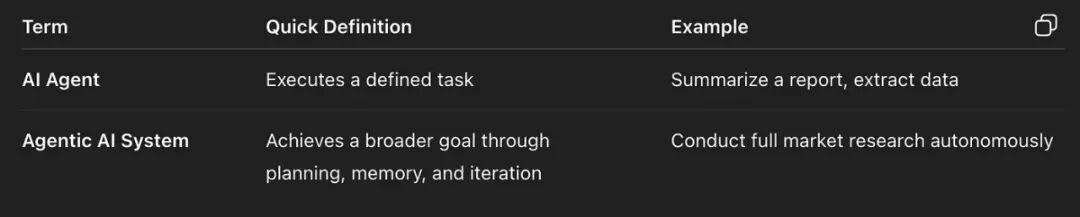

快速回顧 👇

- AI Agent = 單任務執行器

- 適合摘要、自動化、數據抽取等快速動作。

- 線性、反應式、簡單。

- Agentic AI System = 以目標為導向的達成者

- 能處理複雜的多步驟目標。

- 會思考、規劃、執行、記憶與適應。

兩者都必不可少,但適用於自動化的不同層次。

🧠 知道要“做什麼”時,用 AI Agent。🤖 知道要“達成什麼”時,用 Agentic AI System。

✨ 收尾比喻:管絃樂隊 🎻

想象一個樂隊 🎶

- 每位“樂手”(AI Agent)都可以把自己的樂器演奏到位。

- “指揮”(Agentic AI System)確保節奏、和聲與整體流動——引導大家完成統一的演出。

沒有樂手,就沒有聲音。 沒有指揮,就沒有交響。

這就是 2025 年及未來 AI Agents 與 Agentic AI Systems 的平衡之道。🚀

🔖 TL;DR(要點速覽)

🧠 所以下次當你聽到別人説“agentic AI”時,記得追問:

“你指的是任務機器人,還是以目標驅動的系統?”

因為一個只會“接受指令”,而另一個會“主動出擊”。💪 🤖

感謝閲讀📖!希望你喜歡😀這篇文章。

關注我公眾號"LLM大模型觀察站", 每天收取最新研發資訊。