引言

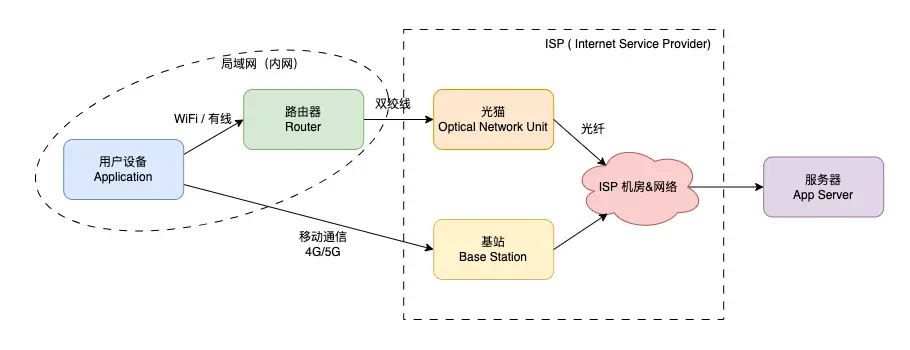

常見的網絡拓撲結構如下圖所示:

在此拓撲中,終端設備通過 WiFi 連接到路由器,路由器再連接到光貓(或終端設備通過移動網絡 4G/5G 連接到基站),之後 ISP 網絡服務提供商接管網絡通信,將請求最終轉發至應用服務器。

從用户設備發出的 HTTP 請求是如何穿越網絡的?我們將深入探討這一過程。

HTTP 請求的網絡旅途

OSI 網絡體系結構

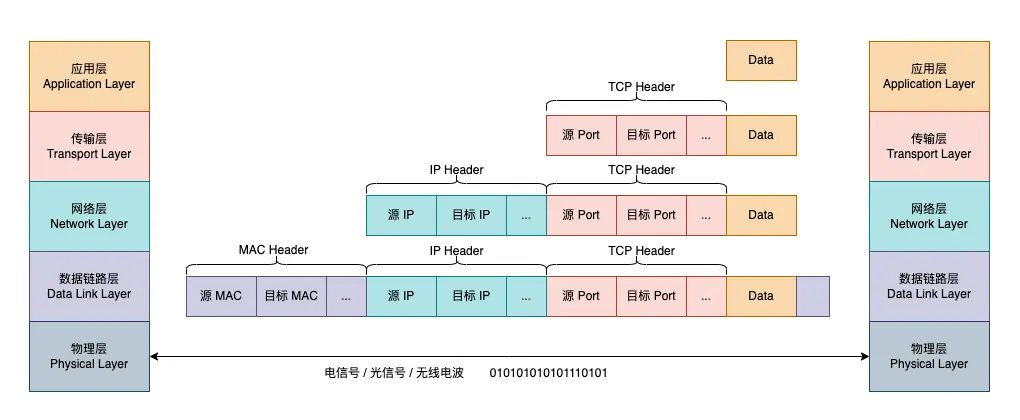

先從計算機網絡的基礎架構開始:

上圖展示了五層簡化版 OSI 網絡模型。每層都對網絡通信至關重要,特別是在 HTTP 請求的傳遞過程中。關鍵點包括:

- 傳輸層:TCP 頭部包含的源端口和目標端口。

- 網絡層:IP 頭部包含的源 IP 地址和目標 IP 地址。

- 數據鏈路層:MAC 頭部包含的源 MAC 地址和目標 MAC 地址。

接下來我們來看看,在網絡設備的轉發過程中,這些信息如何發生變化。

HTTP 網絡之旅

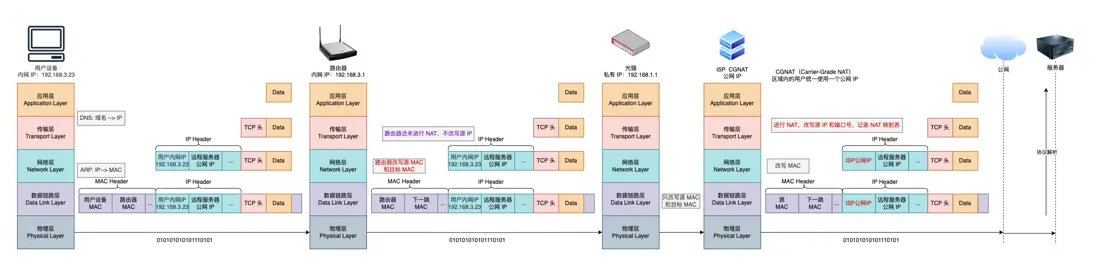

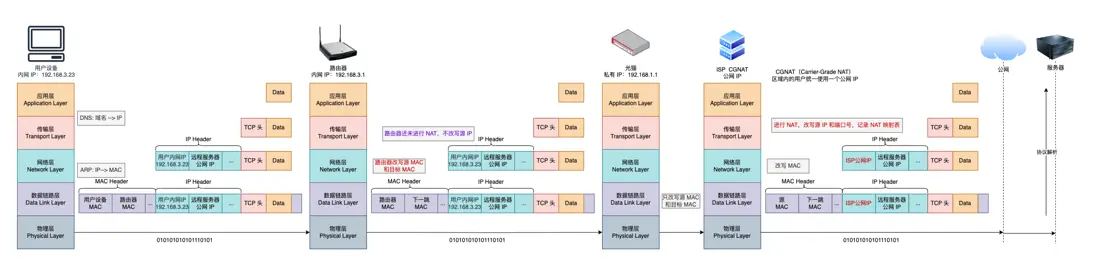

下圖展示了完整的網絡路徑:

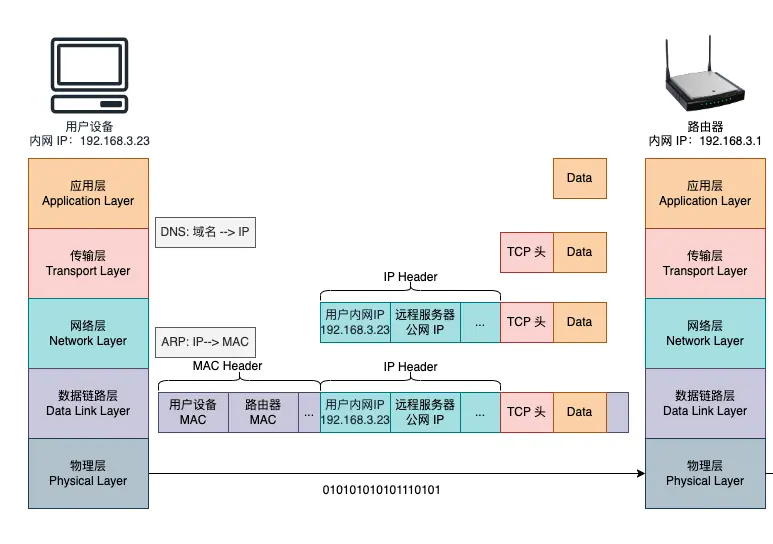

一、用户終端設備 --> 路由器

-

HTTP 請求基於 TCP 連接。用户通常會請求一個域名地址,首先必須通過

DNS解析獲取服務器的 IP 地址。DNS的查詢過程如下:- 瀏覽器 DNS 緩存(如果訪問的是 web 網頁)。

- 本地操作系統 DNS 緩存。

- 本地

/etc/hosts文件是否有配置域名到 IP 的直接映射。 -

DNS 查詢:

-

向域名服務器(地址配置在

/etc/resolv.conf文件)發起查詢:- 域名服務器地址可以是:ISP 域名服務器或公共 DNS 服務器(如 Google 8.8.8.8 或 Cloudflare 1.1.1.1)。

- 通常,終端設備通過路由器連接網絡,這時

/etc/resolv.conf的nameserver指向的就是路由器的 WAN IP(如 192.168.3.1),路由器將繼續轉發 DNS 查詢。

- 遞歸查詢:根域名服務器 -> 頂級域名服務器 -> 權威域名服務器(存儲真實的 DNS 記錄)。

-

-

DNS 解析完畢後,數據開始從應用層向下傳遞並封裝:

- 傳輸層:封裝 TCP 頭,包含源端口(一般隨機生成)和目標端口(HTTP 默認 80)。

- 網絡層:封裝 IP 頭,包含源 IP(用户設備的內網 IP)和目標 IP(遠程服務器公網 IP)地址。

- 用户設備通過

ARP協議查找目標 MAC 地址(此時得到路由器的 MAC 地址)。在數據鏈路層則封裝了 MAC 頭部,其中包含了源 MAC(用户設備 MAC)地址和目標 MAC(路由器 MAC)地址。 - 最後,數據在物理層通過無線電波(WiFi)傳遞二進制數據到路由器(如果是雙絞線則是電信號,光纖則是光信號)。路由器接收到數據後,進入下一階段處理。

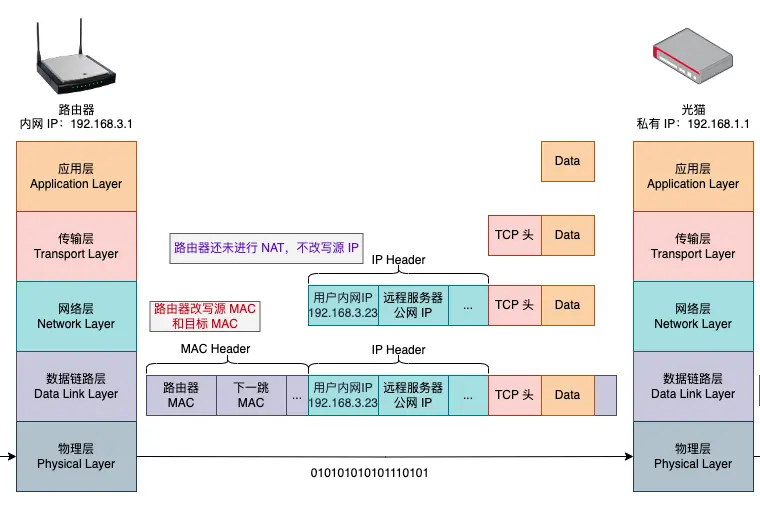

二、路由器 --> 光貓

路由器在物理層接收到二進制數據後,將數據解析成上一層的數據鏈路層格式,隨後改寫源 MAC 和目標 MAC 地址,將數據發送到下一跳設備(光貓)。

由於路由器沒有公網 IP 地址,此時不會進行 NAT(網絡地址轉換),IP 頭部中的源 IP 仍為用户設備的內網 IP。

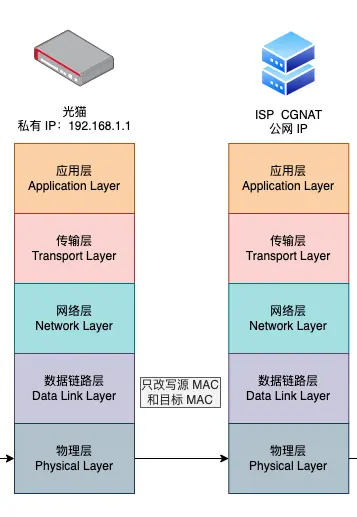

三、光貓 --> ISP NAT 設備

光貓負責將數據通過一系列中間網絡設備,最終傳遞到 ISP 的 NAT 設備。

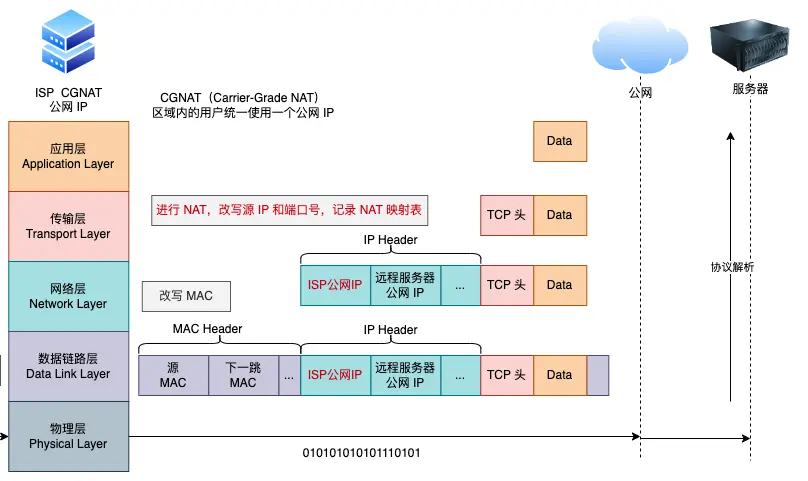

四、ISP NAT 設備 --> 服務器

由於公網 IPv4 地址的數量有限,ISP 通常會為同一區域的多個用户共享一個公網 IP。

此時,ISP 的 NAT 設備會將源 IP 地址轉換為共享的公網 IP 地址。至此,數據才進入公網傳輸,並最終達到應用服務器。

服務器在接受到數據後,從下層往上依次解析數據,最終還原出來應用層的 HTTP 請求。

總結

本文介紹了 HTTP 請求從用户終端設備到應用服務器的全過程,並通過圖示説明了請求如何在 OSI 模型的不同層次間傳遞和轉化。