(Let a thousand societies bloom,2025 Dec 17)

特別感謝 Zachary Williamson、Afra Wang、Mark Lutter、Balaji Srinivasan 和 Primavera di Filippi 的反饋與審閲。

過去幾十年裏,一個反覆出現的思想主題是:去創造全新的社羣、文化、城市,甚至國家。與其只讓少數幾個“既定共同體”緩慢演化,不如“讓一千個社會涌現”(這裏的“國家”可以泛指從一個更高級的互聯網論壇到一個真正的國家),給人們更多選擇,也為更具多元性的、彼此獨立的創新打開空間。這樣,你屬於哪個共同體就不再只是出生的偶然;每個人都能選擇向更契合自己價值觀的社羣靠攏。

這類想法的不同支流包括:

- 各種程度認真或玩票的“數字國家(digital countries)”嘗試

- Balaji Srinivasan 在 2022 年寫的《網絡國家(network states)》一書(我寫過書評)

- “coordi-nations”以及後來的“networked nations”運動

- “Phyles(部族式跨國共同體)”

- 海上建國(seasteading;以及更“純粹”的 Liberland、Sealand 等)

- Charter Cities Institute(以及我自己關於“加密城市”的一些思考)

- 既有國家對自身進行“翻新”的嘗試,例如愛沙尼亞電子公民計劃(e-residency);以及近來更大規模的、不丹的 Gelephu Mindfulness City

- 更早一代的同類項目,例如 Freetown Christiania、沃爾特·迪士尼的 EPCOT 城市設想

這些想法彼此差異很大:有的明確追求儘可能多的法律自治,並用這個平台自下而上重寫法律;有的更漸進,更強調與現存的羣體與制度長期、緊密地連接,而不是從零重建。有人關注國家層面,有人關注城市,有人關注文化。有的意識形態更偏左,有的更偏右。很多方面,這就像五到十年前的加密行業:各種可能性同時生長,路線尚未收斂。

左:魔法互聯網貨幣。右:魔法互聯網社會。

在 2023 年,看到這些想法逐漸成熟,我決定親自做一次實驗:在黑山舉辦 Zuzalu——一個實驗性的“快閃城市(popup city)”。我們把大約 200 人、來自多個社羣(以太坊、長壽/抗衰、理性主義、AI 等)聚到同一地點共同生活兩個月,看看會發生什麼。Zuzalu 作為實驗是成功的;後來我去拜訪各種“新城市”項目時,也經常聽到他們説 Zuzalu 讓他們更認真地對待文化與社羣建設。但這次實驗仍留下一個關鍵問題:然後呢?

這篇文章裏,我會更新我對這個領域的理解:先回顧自 2023 年以來我們學到了什麼——當這個領域從“氛圍和白皮書”走向“真實世界實驗”之後;再勾勒一幅更具體的未來圖景:這場運動可能推動出怎樣的新型實體,它們能提供什麼樣的具體價值。

我們從 Zuzalu 學到了什麼?

Zuzalu,2023

2023 年的 Zuzalu 是一次實驗:把約 200 人、來自多個社羣(以太坊、長壽、理性主義、AI)的人,聚在同一個地方共同生活兩個月,看看會發生什麼。這種形態此前幾乎沒有先例:絕大多數活動要麼規模小得多、要麼持續時間短得多、要麼兩者都小;而歷史上最接近的案例,也多出現在與 Zuzalu 所圍繞的“前沿技術”相去甚遠的領域。

我很享受在 Zuzalu 的體驗——雖然有時社交強度確實大到讓我吃不消。我認識了很多温暖、友好、有趣的人,也學到很多關於如何把“快閃社羣”組織好的細節。比如:

- 200 人(大致是鄧巴數)對快閃社羣來説是個極佳規模。相比黑客屋或 40 人的小型快閃,這個規模足夠大,能自然形成多個子文化:以太坊研究者、長壽愛好者、沙龍組織者、煮中式火鍋唱卡拉 OK 的人、健身組(跑步、桑拿、冷水浴——我最後五樣都嚐了個遍)。這種多樣性讓社羣足夠有趣,也讓人能在裏面舒服地待足兩個月;如果它高度同質,就做不到。

- 1–2 個月是很理想的持續時間。原因在於時長會改變人們對待這段生活的態度:一週像是“從生活裏請假”,兩個月就是“生活本身”。兩個月不可能全程高強度活動,但卻足以真正認識彼此、形成子社羣——而子社羣正是快閃社羣變得有趣的關鍵。因此,它比短期活動更像是在測試“真實新城市”的雛形。

- 你需要“內容”(活動、演講、學習型事件……),但又不能讓內容溢出到把人耗幹。理想狀態是“強度只有 25% 的大學”:足夠刺激與啓發,但不足以令人疲憊。很多我參加過的快閃活動都更偏“把人累垮”。我建議明確約定哪些時間段不開活動、哪些日子不排事件。

黑山那次原始 Zuzalu 之後,我們繼續組織各種“快閃”,而且我感覺這種形態在自己的細分領域裏已經找到了“產品市場匹配(PMF)”。例如 Zuzalu 的一個分支 Edge City,已經形成了成熟的組織流水線;我聽説他們現在甚至能做到現金流為正。快閃社羣——志同道合的人在一起中等時長地生活——已經證明自己能成為通向更完整共同體的一塊踏腳石。

伊斯坦布爾 2023:ZuConnect 的密碼學討論會與 ZuSocial 黑客屋。

但與此同時也越來越清楚:快閃社羣能做的事有上限:

- 貴:短租幾乎總比長租貴,而且你第一次在某地談條件很容易被宰。Edge City 的參與成本並不低。

- 很難做出真正的“深度定製”:ShanhaiWoo 之所以讓我印象深刻,是因為它真的想做出獨特、沉浸式的文化環境,讓物理空間“像 ShanhaiWoo”。但如果只在一個地方待 40 天,能做的往往也就停在紙板和硬紙殼。

- 把這麼多人聚在一起很難:我目前見到最可持續的做法,是像我們在清邁那樣——在同一城市、相近時間裏,讓 5–10 個互相獨立的快閃同時發生,每個帶來 30–300 人,共享城市基礎設施。

- 很難以“不膚淺”的方式把本地人捲進來:做快閃的人常希望更深度地與當地人互動,而不僅是買他們的食物和房租(雖然我認為哪怕只是購買食宿,在淡季到訪、穩定當地負載,也可能對經濟是有意義的貢獻)。但“非膚淺”很難:如果你的興趣很小眾,而你在一個人口只有 100–500 萬的國家裏,這個交集會非常小。就我目前的結論:(i)去聯繫該國的僑民羣體,不要只盯着本地現居者;以及(ii)真正有效的本地社羣建設需要在同一地點持續多年地反覆回來,而不是一次性的“路過”。

我還觀察到另一個趨勢:早期理念裏兩個核心目標,往往會隨着時間淡出——新型治理設計與尋找法律自治。在快閃語境裏,這其實很合理:快閃時間短,“以分叉作為治理(forking as governance)”就足夠好。每個快閃都可以由創始人或核心團隊運營;如果有人不滿意,就自己做一個版本,把人吸引過去。專注長壽的 Zu 分支 Vitalia 已經分叉成兩個版本了。而如果一個快閃只持續 30 天,那麼幾乎也沒有什麼足夠“值得”的事情會真正需要法律創新才能實現。

因此,我注意到一種令人擔憂的模式:快閃活動會逐漸變得更短、更小、更泛化,極端情況下就會退化成又一些會議和黑客空間。即便在 Zuzalu 體系之外,我也見過類似:Praxis 曾憧憬一個“新地中海文藝復興”的宏大願景,但實踐中更多隻是美國高端城市裏的派對。(後來他們似乎轉向了“美國軍事活力/動員能力”話題。)

正因如此,我開始倡導:受 Zuzalu 啓發的社羣,應當建設長期性的節點(permanent nodes)。目前已經有一些:Frontier Tower、Crecimiento、4seas 在清邁的兩個節點(一個在城裏,一個在山裏),以及其他正在建設中的項目(當然也包括 Balaji 的 Network School)。不過即便如此,我心裏仍擔心它們會“迴歸均值”,變成更高級的共享辦公空間,從而失去文化性與實驗性的趣味。如何避免這種退化,是一個持續挑戰;而這篇文章的首要目標之一,就是更清楚地描繪:這些項目可能在推動怎樣一種不同的未來。

好,現在進入我認為這條路可能通向的未來。

部落(Tribes)

4seas 的清邁山間場地懸掛着它自認為“連接在一起”的多個社羣旗幟:比特幣、以太坊、Plancker、706。

現代社會常見的一種批評是:它同時原子化又威權化——在個體與國家之間,缺乏能提供必要服務與共同體感的“中間機構”。按批評者的敍事,這會導致社會:

- 缺乏共同體感,變得冷漠,無法提供國家不願或難以關注的、過於本地化/羣體化的公共品

- 變得同質化——“到處都是星巴克和玻璃幕牆摩天樓”

- 更容易被獨裁者接管

這三個問題都來自同一個結構性事實:我們過度依賴“二層結構”——個體與強大的大規模行動者(國家等),中間幾乎什麼都沒有。

歷史上,這類“中間機構”包括:地方政府、俱樂部、教會、小企業以及各種社團。今天我們仍有其中不少,但它們天然以地方為尺度,越來越難覆蓋當代最重要的社羣——這些社羣正在變得跨區域、甚至全球化。我們也有公司(包括巨型公司)以及社交媒體,但它們是非人格化、同質化的力量:利潤動機會驅動它們儘可能迎合更多人,從而把差異與獨特性趨近於零。初創公司雖然小且多樣,但在風險資本的標準劇本里,初創公司的目標是成長為新的巨型公司,而不是成為社會中一個可靠、可持續的“第三部門”。

那麼,適配 21 世紀需求的“新型中間機構”應當是什麼樣?我給出的答案是:它需要像一種新部落(neo-tribe)——一種把重點放在、並且能對“人類做的那些並不通用的事情”進行真正創新的機構:文化。

什麼是文化?文化應當如何演化?

左:Balaji 的 Network School 的健身房。右:清邁 ShanhaiWoo 的 town hall。

維基詞典對“culture(文化)”的定義開頭是這樣的:\

1)表徵人類、或某一社會/民族的藝術、習俗、生活方式、背景與習慣;\

2)構成一種生活方式的信念、價值觀、行為與物質對象;\

3)共同體的慣常行為與意識形態;由社會所接受的規範與價值組成的系統。

簡言之,文化就是某個共同體中的人類行為模式。它既包括飲食、語言、舞蹈、音樂、建築,也包括更“深”的東西:人們如何理解自己的人生敍事,如何處理家庭、商業、政治關係,以及如何解決這些領域裏的衝突。

很多人誤以為文化可以靠使命宣言與自上而下的命令“明確寫出來”。例如我們看看安然(Enron)的企業文化(給年輕讀者補個注:安然相當於你爸媽那一代的 FTX)。

紙面上,安然強調“誠信、溝通、尊重與卓越”。但現實裏,安然顯然在追逐完全不同的東西。這當然是最極端的例子,但“寫在紙上的組織文化”與“真實運行中的組織文化”之間存在巨大偏差,這件事在任何地方都很容易看到。

而且,自上而下塑造文化(尤其更強制的那種)還有一個問題:它對“看起來很聰明的胡扯”(我稱之為“對高級胡扯的免疫力”)的抵抗力極低。某些時候,自上而下地宣佈“我寫在文件裏的文化比你們現在的更好,所以我要強行推行”也許確實是對的(比如反吸煙運動、上世紀 60 年代美國聯邦層面推動反種族隔離等)。但問題在於:一個人太容易堅信自己理解的文化是偉大的,然後把它當作支配他人的藉口。

另一方面,也有很多人把文化過度等同於文化中“純審美、純主觀、面向羣體身份”的部分:飲食、音樂、舞蹈、服飾、建築風格……卻忽略了那些更功能性的部分——而文明的成敗往往正由這些功能性要素驅動。這會導致一種過度平等主義、停滯的“文化即博物館”心態:因為審美終究主觀,所以所有文化都一樣好,於是不存在所謂文化進步;目標只剩“保護”。

這正是 Thomas Sowell 抨擊的那種觀念:

文化不是博物館展品。文化是日常生活的工作機器。與審美對象不同,工作機器要以“好不好用”、以及與替代方案的比較來評判。

文化是為生活在其中的人服務的,而不是讓遠方遊客隔着玻璃欣賞它“存在得真美”。有些文化比另一些文化更能服務其成員,而所有文化都仍有改進空間。傳統文化裏病態的一面例子太多了(我寫作時剛好又看到一個新例子),以至於“保存”不可能成為唯一目標。更何況,技術——財富增長、數字通信、避孕、教育……——已經把世界改變得如此之大:過去千年集體記憶中的許多經驗,若要在未來繼續相關,就必須被激進地改寫與適配。

第三種常見誤區是:有人承認文化是功能性的,但過度強調“個體層面的小選擇”作為變革路徑。Scott Alexander 把它稱為“普世文化(universal culture)”:

普世文化是最具競爭力的觀念與產品的集合。可口可樂之所以擴散,是因為它比人們此前喝的東西更好喝。性別平等規範之所以擴散,是因為它更受歡迎、更討喜。如果有什麼東西能在競爭中擊敗可口可樂,它就會成為普世文化的官方汽水,而可口可樂會被扔進歷史的廢料堆。

於是問題變成:既然自上而下的改革不夠好,為什麼不擁抱個人自由選擇長期累積出來的智慧呢?

我反對這種路線中“過於純粹”的版本,理由是:很多事情需要“沉浸式環境”才能成功——生活習慣、本地公共品(比如空氣質量)、工作習慣、終身學習習慣、對技術使用的限制等等。任何真正有趣且獨特的東西都需要“深度”:需要相當的集體投資與努力,去打造一個整套環境,讓它更好地服務這些需求。這類事情很難由個人完成,甚至企業也很難:企業總被迫“迎合用户現狀”,於是我們看到的就是大家都在喝可口可樂(或者沉迷於憤怒驅動的社交媒體……)。

就像建築風格那樣(但其實每個領域都一樣),過度依賴市場激勵,往往會導向全球單一文化。

那到底發生了什麼?如果我們想避開上述三種陷阱,“做得更好”的文化演化會是什麼樣?

社會哲學家 Charles Taylor 認為文化建立在“道德秩序”與“社會想象(social imaginary)”之上。他將“社會想象”定義為:\

人們如何想象自己的社會存在、如何與他人拼在一起、他們之間日常如何運作、通常會滿足哪些期待,以及支撐這些期待的更深層規範性觀念與圖景。

例如:\

當我們用普選來選政府時……理解這種宏觀決策的關鍵,是我們能識別何為“犯規”:某些形式的影響、買票、威脅等等。換句話説,這種宏觀決策要成為它“應該成為的東西”,就必須滿足某些規範……而這些規範與理想背後,還站着某種道德或形而上秩序,使它們得以成立。

Taylor 的一個要點是:社會想象常常是在這樣一種過程中被改變的——“起初只被少數人持有的理論,會逐漸滲入社會想象,也許先影響精英,繼而影響整個社會”。他詳細討論了 17 世紀歐洲自由民主規範如何由這種過程塑造歐洲的“道德秩序”而出現。但他也提醒:這種轉變是有機且複雜的:

當一個理論滲透並改變社會想象時,究竟發生了什麼?大多數時候,人們接受、即興演化,或被引導進入新的實踐。這些實踐通過一種新的視角獲得意義——那個最初由理論表達出來的視角成為賦予實踐意義的語境……但這並不是單向的:理論改造社會想象。為了讓行動變得可理解,理論本身也會被“註解”、被塑形為這些實踐的語境……過程也不必止步於此。新的實踐及其隱含理解,會成為修改理論的基礎;理論再反過來影響實踐,如此往復。

簡言之,文化是一團巨大而複雜的“活物”。行動、後果、領袖的宣示、知識分子的理論——它們從各個方向相互影響、彼此塑造。如果一種文化“官方上”説要做 A,但人們實際做的是 B,那麼更決定性的顯然是後者。文化會被激勵塑造,但激勵本身也由人執行,而人又受文化指引。文化寄居於共同體;共同體因人們的相互親近而凝聚,而這種親近感又由共享儀式塑形。

我自己在青少年時期也體驗過這一點(好吧,是其中更孤獨的部分):那時我嘗試構造人造語言——像世界語,但更好。我很容易看出英語的拼寫系統有多麼病態(極其破碎且不規則,還有很多其他問題),幾百年的自然演化只讓問題更糟。但當我試圖從零造出一種“理想語言”時,我最終做出來的東西,只在我預先設想的特定情境裏能寫出漂亮、邏輯嚴密、緊湊的句子;一旦要表達日常生活裏其他想法,它所需的長度往往是英語的三倍。

這説明了為什麼上面三種路徑都不充分:

- 自上而下的文化失敗,是因為它忽略了自下而上的一面:它承認知識分子與理論,卻忽略文化中把成員凝聚在一起的部分,也忽略“理論如何被整合進人們行動”的機制。

- 文化保守主義失敗,是因為它忽略文化確實需要變化與改進。

- 文化個人主義(以及一般意義上的漸進主義)失敗,是因為它只看到自下而上的一面,卻忽略:為了跳出糟糕的局部均衡,我們常需要更大規模、更結構化的範式躍遷。

注意:“自上而下文化”“文化保守主義”“文化個人主義”,與所謂 “d/acc triangle” 的三個角能非常漂亮地對應起來——而那個三角同樣主張:三者都不足,我們需要別的東西。

部落如何成為文化創新者

因此我認為我們需要另一條路。我們想要的是一種更好的“文化演化世界遊戲規則”:讓文化能夠改進與競爭,但不是靠暴力;也不是隻靠低層次的“模因適配度”(例如社交媒體上單條內容的病毒式傳播、即時愉悦與便利),而是某種更公平的競技場——它能給一種繁榮文化的長期收益留出足夠展示空間。

早期近代的一個版本是“預示性文化(prefigurational cultures)”的概念。該思想的重要作品之一,是 Margaret Mead 1970 年的《Culture and Commitment》:

過去,在“構型文化(configurational cultures)”中,長者逐步被切斷了對後代未來的限制。如今,在我看來,“預示性文化”的發展將依賴一種持續對話:年輕人能夠自由地按自己的主動性行動,並帶領長者走向未知。

現實世界中的預示性文化會是什麼樣?答案可能很多。為了展示光譜的一端,我把 Balaji 多年前的例子再貼一次:

Keto Kosher:無糖社會

先從美國農業部那套糟糕的“食物金字塔”説起——那套以穀物為主的怪物,為全球企業把糖塞進一切(sugarification)以及肥胖流行提供了掩護……在線上組織一個社羣,通過眾籌在全球買房產,比如公寓樓、健身房,甚至最終可以買到一個個街區、乃至小鎮。你可以採取極端的“禁糖戒律”,真的在邊境就禁止加工食品與糖,從而實現一種“生酮版猶太潔食(Keto Kosher)”。

你也可以想象這種“創業社會”的變體,比如“純肉食社羣(Carnivory Communities)”或“原始人羣(Paleo People)”。它們會在同一個大方向裏相互競爭、迭代主題。如果成功,這樣的社會可能不會止步於糖;它還可能把健身與運動的文化默認值設得更好。或者為所有成員團購連續血糖監測儀,甚至團購二甲雙胍等藥物。

但文化創新並不一定要像 Keto Kosher 那樣“清晰可辨、一眼看穿”。事實上,我們已經看到:過度追求可讀性與明確意識形態,往往會帶來問題。文化創新更有效的方式,是從一組特定羣體共享、且為其需求而適配的習慣、態度與目標中自然長出來。這個羣體的目標現實中可能是“五五開”:一半是“關於某些價值”,一半是“關於這個羣體本身”。它並不試圖無限擴張規模,而是一羣有共同歷史與共同身份的人,努力把自己的事做好、把生活過得更好。

Zuzalu 體系其實就是一個相當不錯的原型例子。它圍繞一組價值組織起來:以太坊“正典(canon)”中的開源、自由、去中心化、對人類的正和態度;理想主義黑客文化;對健康的關心等等。而 Zuzalu 的身份顯然不是普世的:很多常出入 Zuzalu 體系的人説他們在 Network School 裏感覺格格不入——Network School 在紙面原則上可能相近,但“氛圍”卻很不同;反過來其他人也可能同樣覺得 Zuzalu 不適合自己。這裏沒有固定的“一條戒律”,甚至沒有明確寫下來的使命願景聲明。它的一些方面可以被描述為“教育版 Keto Kosher”:嘗試把持續學習融入每週生活(這是我們在 21 世紀必須做對的一件大事!),但這一切又以非常有機的方式發生。社羣不僅圍繞目標組織,也同樣圍繞人本身組織。

最終,我也期待部落重新回到治理創新:用文化與技術(區塊鏈、LLM、零知識證明 ZK……)的組合,去實現更好的集體討論與決策。眼下這一部分處於某種“幻滅低谷”:我們已經意識到過早形式化治理的缺陷。但我認為我們還沒有真正把 AI 與 ZK 技術認真整合進投票過程,而這可能解決投票的兩大問題:注意力過載與疲勞;以及投票坍塌成社交博弈——人們按“別人會怎麼看我的投票”(甚至直接賄選)來投,而不是按真實信念來投。我預期它會在某個階段重新升温,因為如果部落想長期可持續、又不落入公司那套陷阱,就需要這類治理能力。我也認為部落可能比鏈上 DAO 更適合做這種治理實驗,因為部落的能力與需求更復雜。

據點(Hubs)

清邁 4seas Nimman:一眼看得出它是 “regen(再生/可持續)”空間,也一眼看得出它“很以太坊”,更一眼看得出它不是普通的共享辦公。

要把一種文化以足夠的深度“實例化”,不能只談文化主題,而要真正把它活出來。這需要深度沉浸:把價值、美學、實踐落實到遠遠超出幾張海報與裝飾的層級。例如:

- 如果社羣重視健康,就開一家能把主流菜系做得更健康的餐廳。

- 如果社羣重視基礎設施的可持續與韌性,據點可以真正自建農場、太陽能板、電池等。

- 如果社羣重視開源與安全,據點不僅用開源軟件,也用開放、可驗證的硬件。

- 如果社羣重視集體活動,就需要能容納這些活動的空間(這一點實際上出奇地不簡單)。

- 如果社羣重視某種美學,建築也可以按這種美學去設計(折中方案是使用可移動結構,比如某些案例那樣)。

因此我認為,對數字部落而言,擁有長期存在的物理空間是至關重要的一步。物理空間讓文化的價值與習慣能夠以更深方式被落實。

好消息是:一個據點要能運轉,所需規模出奇地小。如果據點在城市裏,它可以小到幾乎任意,因為居民可以利用周邊城市基礎設施;但如果據點在城外,那基本上就是在“建新城”。即便如此,也仍有好消息:傳統意義上,一座城市要在任何前沿領域發揮顯著作用,人口通常至少要到百萬級——那時任何細分領域才更容易在城內形成足夠強的網絡效應。但如果你專注於一兩個細分領域(我認為把幾個細分領域做出新組合,比過度單點聚焦更好),最低可行規模就會小得多。我訪問過的一些相當小卻仍然可行的城市例子包括:

- Longyearbyen(世界上最北的“重要定居點”):約 2600 人

- 大學城:常見 3 萬(如紐約州 Ithaca)到 15 萬(如 New Haven、Cambridge)

- 滑雪小鎮、衝浪小鎮等運動型小鎮:常見 1000 到 1 萬

2600 是個很不錯的規模:Longyearbyen 能維持約 10 家餐廳、一個機場、一家醫院和一所學校(2600 人大約意味着每個年齡段約 26 人)。

但 100 人可能不夠。我最近去過洪都拉斯的 Prospera(人口約 100)。那裏的物理場地很美,文化獨特性出奇地強,甚至與當地人的互動也做得不錯(核心領導團隊裏有洪都拉斯人,核心社羣裏也有不少洪都拉斯成員,至少有一家醫療類企業由洪都拉斯人運營)。但我住的地方周圍步行範圍內只有一家餐廳,食物選擇有限,也沒有其他配套。因此我認為,在 100 人之上再增長與成熟一到兩步,可能更理想。

我預計,“把據點做對”會是這些“部落”走向成功的下一關鍵步,也會成為它們在更深層面解決文化、治理等問題的重要訓練場。

試驗區(Zones)

從左上到右下:(i)微型國家 Liberland,(ii)洪都拉斯的 Prospera,(iii)建設中的 California Forever 的效果圖,(iv)不丹政府主導、在建的 Gelephu Mindfulness City 的效果圖。它們都可被我稱為“試驗區(zones)”,但代表了與政府合作程度光譜上的非常不同位置。

到目前為止,我們討論的是文化創新。而“自由城市/網絡國家”領域更激進的一支,最初問的是另一個問題:如何在“規則”上獲得更多創新——也就是治理我們所處物理空間的監管、法律與政治系統?

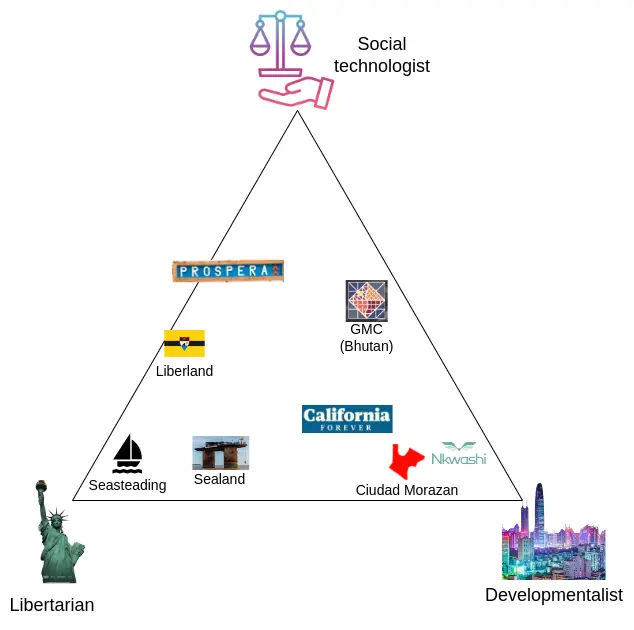

據我觀察,這裏大致有三種思想流派:

- 自由意志主義者(libertarians):主要關心一件事——自由,能夠在某個角落裏和平地做自己的事,無論是生活方式還是技術開發。他們願意付出規模更小、遠離全球網絡效應的代價——而這個代價其實很大,也正是我不太認同許多人對他們項目“會很可怕”的擔憂的關鍵原因之一。

- 發展主義者(developmentalists):想用已驗證的方法提升經濟繁榮,把深圳當作例子(有時我會覺得他們對深圳的關注過度)。

- 社會技術派(social technologists):把治理視為一種社會技術,希望看到更多對這項技術的實驗與改進。他們也重視發展,但更傾向於發明新技巧,而不是把已知技巧規模化複製。

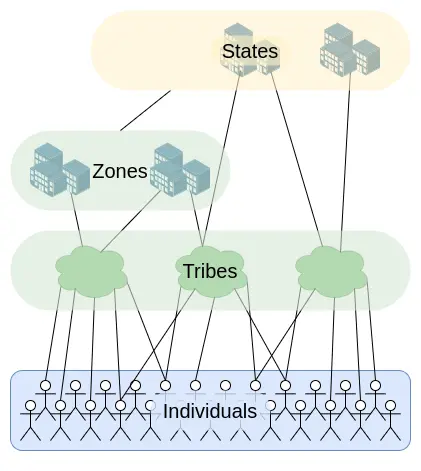

一種“社會技術視角”的治理示意。

這三種視角經常彼此融合:一些社會技術派傾向自由意志主義方向,因為他們認為理想治理就是儘可能對齊激勵,之後儘量減少任意約束;一些自由意志主義者相信自由是因為他們把自由視為經濟發展的關鍵。

我嘗試為一些我更熟悉的項目畫一張“政治羅盤”。

為什麼國家會想要承載試驗區?

歸根結底,對一個國家而言,這是一種參與 21 世紀快速加速的經濟與技術革命的方式。尤其是:它能讓國家超越“旅遊業”的模式——旅遊只“進口個體”,卻很少“進口個體之間的網絡”;而試驗區能直接引入網絡的一部分,從而有機會攫取更大比例的價值。

引用 Noah Smith 的話:\

在英國統治時期,以及中國接管後的前二十年,香港充當了至關重要的中轉港——世界通向中國的大門。它促進了外資流入,而外資對中國早期工業化至關重要。它也是貨物流入流出的樞紐,為外國人在大陸做生意提供服務,並把外國的知識與經驗帶入中國,教當地人如何建設高質量基礎設施、設立工廠、開展海外商業。

於是我想到香港,並問自己:如果每個國家都有一座類似的“準獨立城市”,會怎樣?

想象一下:印度有一個香港;歐洲有一兩個香港;巴西、日本、印尼、美國等等也各有一個。每座城市在形式上仍屬於母國,受中央政府法律與權威約束;但在實踐中,它們會被授予一定自治權。

這聽起來像社會科學幻想,但不丹的 Gelephu Mindfulness City(GMC)基本就是在嘗試做類似事情。不丹政府向我描述,GMC 試圖解決兩個問題:\

1)讓不丹在全球化的科技現代性中獲得立足點,並獲取經濟收益(包括讓不丹人能在本國就擁有更好的機會);\

2)以一種儘量降低對既有文化衝擊風險的方式來實現這一點。

也就是説:讓外籍人士來、讓三十層高樓至少在靠近印度邊境的一個角落裏拔地而起,但別讓整個國家的下一代都上了可口可樂的癮。

順便説,這也解釋了為什麼我預計未來“司法轄區創新”的主體會主要是試驗區,而不是新“國家”。國家非常不願意在哪怕很小的一塊土地上真正放棄主權。Liberland 找到一個“漏洞”:佔領一塊因邊界線畫法的偶然而無人認領的小土地。但這樣的機會並不多,而且即便如此也遠不能保證安全。要真正成為一個國家,要麼得到鄰國承認,要麼你得自己搞軍隊。相比之下,試驗區對政治家更容易接受,也能讓政府持續分享到其吸引來的網絡紅利,而不是一次性交易(例如 Prospera 自願把其税收的 12% 上繳洪都拉斯政府)。

試驗區可以嘗試哪些政策?

我給出幾個我個人覺得有趣的例子,從“相對無聊”到“更實驗性”。

把城市規劃做對(Do urbanism right)

Culdesac Tempe 的圖片。

在許多發達國家,一個重大挑戰是:因為法律原因,建房非常困難。有人估算,若能解決這一點,城市住房可負擔性會大幅改善,GDP 甚至可能提升高達 36%。但在既有城市裏改法很難,原因很大程度在於既得利益。那如果你能建一座新城呢?

這正是 California Forever 的重要賣點之一。另一個賣點則是城市經濟學家幾十年來反覆吐槽的一長串問題:比如可步行性(以及可騎行性)——California Forever 以及 Culdesac 等項目都很強調這一點;再比如吸引產業(包括重工業)創造就業;再比如更實驗性的選項——對新技術更友好(例如無人機配送)。有一整套政策思路,政策研究者幾十年來基本都達成共識,但很多人沮喪地發現他們無法在現有城市裏推行,因為改變太難。建新城時你就能做——而且往往只需要城市層面的自治,這在很多地方並不難獲得,並不需要國家層面的主權重構。

讓人進來(Let people in)

左:新加坡人短期免籤可去的地方。右:印度人免籤可去的地方。

21 世紀很多人面臨一個問題:我該去哪裏生活?無論是因為缺乏經濟機會、政治不穩定、文化對“不同者”不寬容,還是政府對其商業抱負甚至生活方式不友好(或者對更幸運的人而言,只是單純渴望冒險),對世界上很多人來説,出生國並不適合他們。

吸引這些人是巨大的經濟機會。全球許多國家正在對長短期移民變得更限制甚至更敵視,但需要“可選去處”的人只會越來越多。更好地服務這些人,也能促進全球人才更分佈式的再配置:讓未來最重要的技術與經濟工作能在世界各地發生,其收益也更廣泛分享,而不是集中在少數強國的少數超級城市裏。

這裏也有“社會技術”的一面:很多人擔心引入更多人會帶來風險——他們可能滯留變成非法移民(包括跑去鄰國)、安全風險、文化不兼容等等。今天我們用“你來自哪個國家?”當作風險過濾器來判斷誰高風險、誰低風險。但這既低效又不公——它幾乎是“不要按膚色評判人,而要按品格評判人”的反面。在一個現代的數字化社會裏,我們可以用更多維的過濾器識別低風險人羣:工作史、教育背景、擔保/背書等等。我預計,任何一個國家或試驗區,如果能創造一種對全球人才友好、易用的機制,讓來自各地的優秀人才能更容易來(例如來本地公司工作、來參加會議、來參加快閃活動),都會獲得巨大收益。

用“擔保/責任保險”替代大部分監管(Vouching as general-purpose substitute for regulation)

一些經濟學家(如 Robin Hanson)支持用“擔保/背書(vouching,亦稱強制責任保險 mandatory liability insurance)”替代我們大量的監管:你可以做你想做的事,只要你能找到一個有足夠資本的人(例如保險公司)願意在你造成問題時,支付鉅額罰款並賠償受害者。

這解決了自由意志主義法律觀的一個關鍵問題:如果你只在傷害發生後懲罰人,那麼傷害成本可能大到無法用懲罰充分激勵謹慎。假如開車唯一的監管是“造成事故就坐牢”,它對酒駕(或無證駕駛,或駕駛不安全的奇怪新型 3D 飛行器)的威懾可能遠遠不夠。

它也解決了當前“為每個應用場景都寫一套具體規則”的問題:規則對新技術適應性差,且很容易被扭曲成與安全無關的目標,例如保護既有企業。在擔保機制下,人們遵循的具體規則將更多由擔保方制定——擔保方需要在吸引客户與管理風險之間權衡——而不是由政客制定。政治干預變得更間接,也更兼容自由社會:政治系統設定目標,但不規定你必須怎麼達成。

如果成功,這會是一個非常酷的想法,可能改善很多事情。但要知道它是否可行,我們必須在某個地方、以足夠規模與現實度試一試。洪都拉斯的自治試驗區 Prospera 正在嘗試這件事(其官網、Scott Alexander 的評論可參考)。目前實驗還很早,只有一家保險公司(由試驗區自身運營),但這正是“自包含試驗區”最適合承載的那類實驗。

“瘋狂”的民主點子(Crazy democracy ideas)

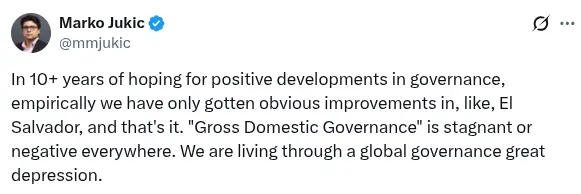

21 世紀的核心政治挑戰之一,是如何改進民主制度。Eliezer Yudkowsky 曾這樣描述這個問題:

民主三難困境:

- 賦予公民足夠的實際權力,讓他們的政府能勉強為他們服務。

- 比中位數公民足夠聰明,從而能勉強維持一個文明的運作。

- 賦予公民足夠的權力感知,讓他們不至於反叛。

我們正在同時失去這三樣東西。

他提出的解法,是對“流動民主(liquid democracy)”的一種新變體,大致是:

- 每個選民選擇一位代表(delegate)。

- 代表如果獲得至少 50–200 票,權力才會上升。

- 再設置兩到三層更高階的代表:50–200 位代表可以共同授權一個“二級代表”。

- 在這個多層結構頂端被選出的代表,組成議會。

這同樣是個很酷的點子:它偏向“更高水平的精緻化”(每一層的代表平均都會比上一層更懂行),也能防民粹(代表無法通過直接吸粉獲得極端權力),但又不會變成預先指定的貴族階層。不過要知道它效果如何,我們也需要在某個地方實際試跑。

“瘋狂”的城市治理點子(Crazy urban governance ideas)

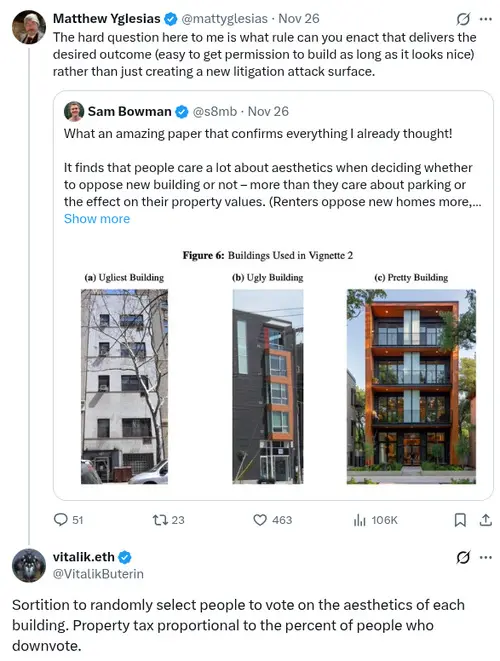

這裏我引用我自己此前的一個想法:

Matthew Yglesias:對我來説,這裏的難題是,你能制定什麼樣的規則來實現預期結果(只要建築看起來不錯就容易獲得許可),而不是製造一個新的訴訟攻擊面。

Vitalik Buterin:通過抽籤隨機選擇民眾來為每座建築的美學投票。房產税與投反對票的人的百分比成正比。

你不必相信我這個具體點子,只要承認:存在一些“瘋狂程度到這個級別”的方案,至少值得在某個地方嚴肅地試一試。

給風險劃定邊界(Bounding the risks)

建設試驗區的項目,尤其更偏自由意志主義、或並非由政府發起的那些,常被批評為:富豪避風港、失控的無監管地帶(遲早出大事)、或新殖民主義。這些批評有時也會指向部落與據點。我理解這些批評背後的情緒,也同意確實存在重要風險值得擔憂。但我不同意其中許多“更強烈”的指控——有必要解釋原因。

我本質上是一個多元主義者(pluralist)。我相信,當人們對“該怎麼做”存在分歧時,傾向於讓兩種版本至少在某些地方都能存在、並讓人們能自由選擇,是更健康的取向。如果某個強勢行動者(商業的、政治的或文化的)想讓自己的文化/經濟/政治理念落地,那麼在我能想象到的所有方式裏,最具生產力、風險最低的一種,是在某個角落裏和平地先做一個小規模版本,然後看它如何演化。從零建一個新試驗區,你要承擔巨大的不便,也要支付放棄各種網絡效應的巨大代價。而且,你的增長不是靠攢起一個“國家規模”的博客或播客聽眾再去奪權,而是更早進入真實世界;於是我們都能更快獲得寶貴反饋:這個想法到底是不是瘋的。這正像是我們希望那些“半有影響力的激進特立獨行者”在社會裏扮演的角色。

那我們不希望他們扮演什麼角色?有一種策略我非常害怕:最近許多所謂“硅谷科技右翼(Silicon Valley Tech Right)”似乎轉向了這條路——不再試圖繞開政府,而是直接接管政府。這非常可怕:公司與國家不再彼此制衡,而是合謀對付其他所有人;而且這意味着想法會從一篇一萬二千字的檄文或五小時播客,直接躍遷到“運行整個國家”。

按我經驗,這兩種行動模式往往是替代關係:當人們開始投入部落與試驗區時,會明顯變得更“正和”,也更不熱衷於“接管國家”。

最近網上很多人似乎嚮往一個世界(或國家):我們強迫所有人都更像 Durmstrang(《哈利·波特》裏的德姆斯特朗魔法學校那種風格)。我寧願讓真心喜歡那套的人在現實裏把它做到最好,並不得不通過激勵與吸引讓別人自願加入;而不是在網上誇誇其談、憑“文字寫出來很動人”就堆起一個龐大的政治運動,卻完全沒有來自現實運作的反饋。寧願慢火細燉一個自願的 Durmstrang,也不要速成一鍋強制的 Gilead(《使女的故事》中的極權神權國)。

一般來説,商業與政治在大規模時最嚇人:壟斷產業、覆寫整套社會規則,或魯莽地建造超智能 AI(最終誰都可能造,但在任何現實宇宙裏,全球權力中心都會遠早於其他人做到)。試驗區恰恰是“反規模”的。無論你怎麼看 CHAZ,它的負面後果都遠小於“同一批人接管整個國家、甚至接管一座城市政府”時會產生的後果。

在理想世界裏,試驗區可以成為一種工具:幫助國家與地區更深度融入全球經濟,並讓本國最優秀的人能走向前沿科學、技術與商業,而不必“消失”到地球另一端的大學與企業生態裏。讓前沿科技與商業能在本地發生,而不是完全依賴海外強國,這對國家主權的意義,可能遠比“全國規則完全統一、連幾個原本荒地的平方公里例外都不允許”更大。

但要實現這種結果,需要主動塑形。我認為雙方都有改進空間:國家不應該因為政治風向變化就突然對試驗區“抽地毯(rugpull)”;但國家也可以保留一些影響槓桿,鼓勵試驗區合作行事,比如用可量化的特權/權限體系,讓每屆政府能在中等幅度內上下調整。理想情況下,還應有更明確的方式鼓勵教育與技術向本地/區域人才轉移。對那些不那麼激進、但需要接觸更大本地人口的“發展主義”試驗區,也許值得探索更有限、分行業的自治形式。

從試驗區視角看,這也是自下而上的去中心化治理理念可以發光的地方:它們能幫助試驗區(甚至據點)更好地理解本地居民真正重視什麼、想要什麼,並主動提供價值,而不是事後才面對政治反彈。Prospera 自願把 12% 税收上繳洪都拉斯政府,並通過內部法律禁止徵收任何人的土地;但它也可以嘗試用更新的工具,以更大規模與本地社會互動,從而更好識別自己能提供的價值類型,以及需要避免的風險。

試驗區與部落應當合作嗎?(Should zones and tribes cooperate?)

到目前為止,我講了兩條相對獨立的故事:一條關於更小規模、社區驅動的項目,以及對文化的實驗;另一條關於更大規模、由政治與商業驅動的項目,以及對規則的實驗。

你可能以為我想説這兩條線最終會合流。確實會有一些“縱向一體化(vertically integrated)”的試驗區把兩者都做了。但我預測總體上,“市場結構”會把部落與試驗區分成不同類別:因為它們是不同的事,需要不同但互補的專長。設計法律框架,讓全球各國的人更容易來某個地方,是一種技能;真正建立一個全球性社羣,是另一種技能。Edge City 與 ShanhaiWoo 擁有很強的技術人才,但他們不是憲政律師。

在 Zuzalu 體系裏我們已經看到這種“市場結構”:至少在某種程度上,“據點(hubs)”與“快閃(popups)”是分離的——據點提供長期空間,快閃則是偶爾需要一段時間空間的社羣。Network School、4seas 等節點常常在其內部承載快閃。我預計,試驗區與部落(包括擴張成長期據點的部落)之間的合作,也會走類似模式。

我認為,對那些想最大化試驗區成功概率的國家來説,這種策略尤其理想:目標不該只是“引入個體”,而應是“引入網絡”。此外,因為多數國家無法在“打造通用型網絡”上與世界最大城市競爭,所以需要專注於更聚焦、議題導向的網絡。吸引部落(包括“集體簽證”一類方案:政府先批准一個部落,部落再提供 100–1000 人名單,這些人自動獲准入境)會是一種非常有效的方式。

羣島(The archipelago)

最近,Francis Fukuyama 寫過一篇文章,主張“自由主義需要共同體,但不需要一個‘強神’來告訴所有人該怎麼做”。Scott Alexander 寫文評論。兩篇都很不錯,所以我引用 Scott 引述 Fukuyama 並展開回應的一段(以下為譯文):

- 按《First Things》雜誌編輯 R. R. Reno 的説法,過去三代人的自由主義計劃,試圖削弱那些被視為 20 世紀早期血腥衝突驅動力的“強神”:民粹主義、民族主義與宗教。如今這些神正在迴歸,並出現在進步左翼與極右翼的政治中——尤其是在右翼,今天的右翼往往要求強烈的民族身份,或以宗教作為國家共同體的基礎。

- 然而,對於“自由主義會瓦解共同體”的指控,自由主義有一個有力迴應。問題在於,就像 1930 年代那樣,這種迴應沒有被自由主義的捍衞者充分表達。自由主義並不天然反共同體;事實上,確實存在一種自由主義,它鼓勵強共同體與人類德性繁榮。這種共同體通過強大而良好組織的公民社會發展出來:個體自由選擇與志同道合者結成紐帶,共同追求某些目的。人們可以自由追隨“強神”;唯一的限制是:不能有一個單一的強神把整個社會捆成一團。

換句話説:是的,美好生活的一部分,確實是參與一個緊密、價值強烈的共同體。自由主義的共享價值相對更弱,“編織”也更鬆。但這並不能反對自由主義計劃:自由主義的目標不是讓它自身變成那種共同體,而是成為讓那樣的共同體能夠生長出來的平台。因此在自由民主裏,基督徒有教堂,猶太人有會堂,共產主義者有公社……每個人都能擁有自己想要的緊密共同體——這比非自由主義更好:在非自由主義下,最多隻有一個羣體能得到它想要的共同體,其他人則被迫害。

理論上,這是個很棒的回答。實踐上——它真的奏效嗎?我們真的生活在一個由許多“強價值、緊密共同體”點綴而成的國家嗎?普通人往往有一個不去參加的教會,和一種主要體現在推特互懟裏的政治哲學。除此之外,他們只是消費當年那一版資本主義塞給他們的各種垃圾。

Scott 接着列了一些不完全的例外,並感嘆它們並未更成功。他的結論是:之所以還沒奏效,是因為我們還不夠富;等我們更富有、把人遷移到定製共同體、建設定製基礎設施的成本更低時,這會發生。

但我認為還有另一層因素:人們必須真的站起來、親手創造這些替代性的文化與環境,而這很難。創業也很難。但創業背後有一台“數十億美元規模的資本主義優化機器”,不斷找出最優做法,把創業迅速規模化,最終變成一套套模板化的標準劇本。文化沒有同樣的利潤動機,而且文化本質上就不易規模化。

有人説 NFT 能解決這個問題、讓文化變得可盈利;但“Zundamon 定理(Zundamon’s Theorem)”並沒有被做成 NFT 這一事實,讓我對“由 NFT 驅動的文化”能否解決我希望文化創新解決的問題感到悲觀。

經濟與政治規則的進步也有類似問題:在所謂“動態”的資本主義自由主義之下,它們同樣停滯。原因在於:無論城市尺度還是國家尺度,發展新的、更好的經濟與政治規則,同樣缺乏強利潤動機;更缺少像創業那樣快速的實驗迭代迴路(文化的某些方面有,但也並非全部)。

我並不真的期待世界會變成:大多數人都生活在部落裏,甚至生活在試驗區裏。我也絕不期待普通人會把自己畫在一張“政治羅盤”上——什麼“金本位自由意志主義”“潮人社會主義”“Durmstrang 主義”“技術列寧主義”之類——然後去加入二維地圖上離自己最近的那個社羣。對多數人而言,這些宏大意識形態並不是生活中的主軸。但我確實期待一個世界:在經濟與政治規則上、在文化維度上,都更動態一些,並給人們更多選項。

那樣的世界會是:\

(i)人們擁有更有意義的自由——既能逃離迫害,也能選擇自己真正享受的生活環境;\

(ii)我們在經濟與政治規則、以及文化上,都獲得更好的創新;\

(iii)世界的創新與創造力不再集中在少數全球權力超級中心,而是更廣泛地分佈到世界各地。\

這是我想生活在其中的世界。

原文:https://vitalik.eth.limo/general/2025/12/17/societies.html

作者:@VitalikButerin

(OpenBuild 翻譯整理)