大廠戰略直指AI

今年4 月底,阿里雲發佈了一則看似“業務調整”的公告,卻在軟件測試行業投下了一枚重磅信號:移動測試產品將逐步退市,直至 2026 年 6 月 1 日徹底關停。公告寫得剋制冷靜,但含義不容忽視——在移動測試這一細分領域,阿里選擇了抽身而退。這不僅是單一產品的下線,更是互聯網巨頭戰略收縮的真實寫照。

對阿里而言,關停移動測試並非權宜之計,而是深思熟慮的戰略選擇。

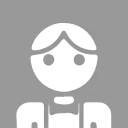

2025 財年第一季度,阿里整體營收達到 2476.52 億元,同比增長 10%;淨利潤則暴漲 76% 至 423.82 億元。這一表現背後,是集團明確聚焦在消費、AI+雲雙輪驅動的結果。阿里雲業務單季營收 333.98 億元,同比增長 26%,創三年新高;AI 產品收入連續八個季度實現三位數增長,AI 在外部商業化中的收入佔比已超過 20%。

資本市場的反饋更直接。9 月 11 日,美股市場上阿里股價單日飆升 8%,創下近四年新高;次日港股跟漲超 5%,總市值逼近 3 萬億港元。在投資者看來,阿里主動收縮非核心業務,將資源集中到 AI 芯片、自研 CPU 與雲計算生態,正好契合了全球資本“追逐 AI 硬件與算力”的大勢。移動測試的退場,本質上是資本邏輯的必然。

(圖源:鳳凰網)

(圖源:新浪網)

阿里退場後,行業的目光自然投向BAT中的百度與騰訊。

百度的 MTC(Mobile Testing Center)和騰訊的 WeTest 依然維持在線,但跡象表明,它們的投入正在邊緣化。

MTC 官網的更新停滯,最新機型覆蓋度有限,幾乎無法滿足當下 Android 碎片化和 iOS 系統迭代的節奏。WeTest 近兩年的市場活動大幅減少,官網動態稀疏,外部宣傳逐漸模糊為“騰訊系雲產品的一環”。

行業人士普遍認為,這些平台可能只是尚未正式宣佈退場,但在戰略地位上已經降格。百度與騰訊,和阿里一樣,都在 All in AI:百度全力押注大模型“文心一言”,騰訊則集中火力在混元大模型和遊戲 AI。移動測試在這種背景下,難以獲得真正的戰略資源。隨着 AI 競爭日趨白熱化,MTC 和 WeTest 最終重演阿里模式,只是時間問題。

移動測試需求何去何從

然而,移動測試服務的需求並沒有隨之消散。

相反,智能硬件與移動應用生態正不斷複雜化。5G 與 Wi-Fi6 的普及、摺疊屏與 IoT 設備的擴展、App 跨平台適配的難度增加,都意味着兼容性測試與真機調試的重要性在上升。

問題不在於“有沒有需求”,而在於“誰來滿足需求”。巨頭選擇退出,是因為專注才是唯一正確選項,移動測試這種“小而必需”的業務,BAT所以會開展這個業務,歸根到底都是大公司病所致。

迴歸主業,專注才是唯一的選擇,隨着馬雲的迴歸,阿里已經做出了最對的選擇:全力進攻即時零售+AI。

對於專業測試服務公司而言,移動測試就是他們唯一的主業。也恰恰因為這是唯一的主業,專業的測試服務公司才能夠長期投入,持續迭代。這就是“專業主義”的生存邏輯,與馬雲迴歸後的阿里的選擇如出一轍。

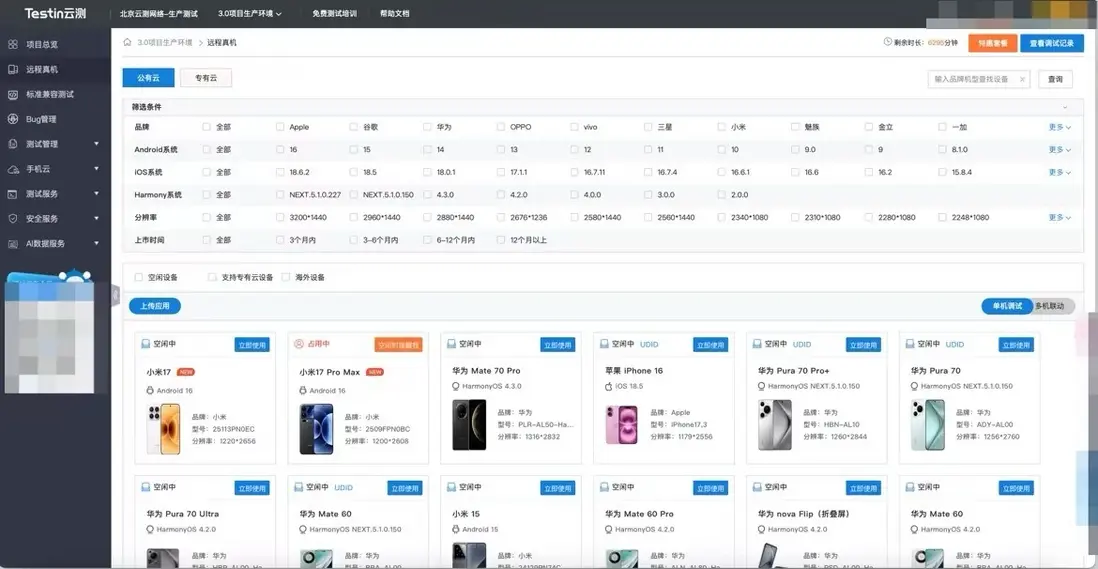

Testin 雲測就是專業測試服務公司的典型代表。自 2011 年成立以來,Testin 一直專注在軟件測試領域,構建了覆蓋全國的真機測試平台,積累了數十萬台設備的機型資源。

不同於巨頭“順帶做”的姿態,Testin 的全部資源、研發與運營都圍繞測試展開:從兼容測試、真機調試到自動化測試、性能監測,幾乎涵蓋了開發者在產品上線前後的全鏈路需求。十餘年的垂直深耕,讓 Testin 在服務穩定性、機型覆蓋廣度、以及測試工具的專業化程度上,遠超巨頭的副業性產品。更重要的是,行業客户心知肚明:巨頭可能隨時抽身,但專業公司會“死磕”這一條賽道。

換句話説,選擇 Testin,不只是選擇當下的能力,更是選擇未來的確定性。阿里移動測試的退場,不是孤立事件,它揭示了一個現實:在 AI 成為科技產業唯一確定性增長曲線的當下,所有巨頭都會把資源傾斜到主航道,邊緣業務沒有存在空間。接下來,百度和騰訊大概率會跟隨同樣的邏輯。對於開發者與企業而言,問題的答案反而更清晰了:要做移動測試,就必須依賴那些真正以此為生、能保證長期投入的專業公司。

巨頭退場,專業主義上場。這是行業必然的下一幕。